昭和の喜劇俳優 伴淳三郎 さんの映画祭が今年も米沢で開催されます。年を追うごとに盛り上がりをみせている映画祭ですが、今年は更に内容がボリュームアップし 8月24日(金)〜26日(日) までの堂々の3日間開催となりました。まち歩きワークショップ・トークショー・ゲストとの交流会・映画6本上映とまさに伴淳づくしの3日間です。この機会に現代のエンタメとはひと味違った笑いの壺にあなたもはまってみませんか。

【米沢偉人伝】 伴淳三郎の墓 - 極楽寺 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 【大河ドラマ 八重の桜】 米沢にも暮らした八重  福島県 八重をもっと知り隊 事務局  会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

団塊の世代から上の方に「昭和の喜劇俳優と言えば・・・」とお伺いすると殆んどの方が「伴淳三郎」「ばんじゅん」とお答えになると思います。そんな伴淳三郎さんこと本名鈴木寛定さんは山形県米沢市のご出身でした。高度成長期まっただ中、「あじゃぱぁ〜」の流行語を生み出しお茶の間を笑いの渦に巻き込んだ伴淳三郎さんですが、昭和56年(1981年)10月26日、73歳でこの世を去られています。お墓は米沢の極楽寺にございます。(お墓の画像はご遠慮申し上げました。本堂の左手(北側)にございます。)

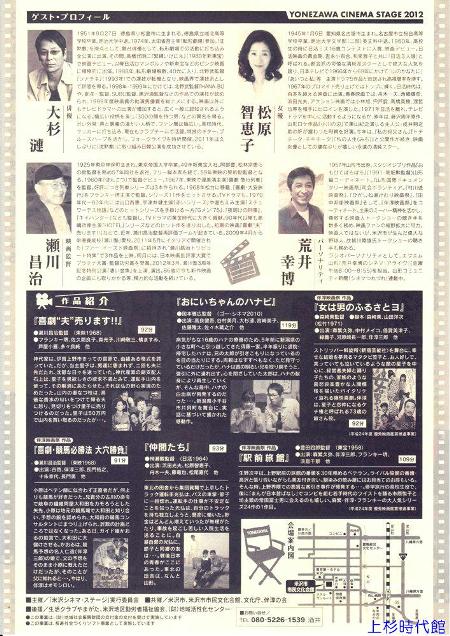

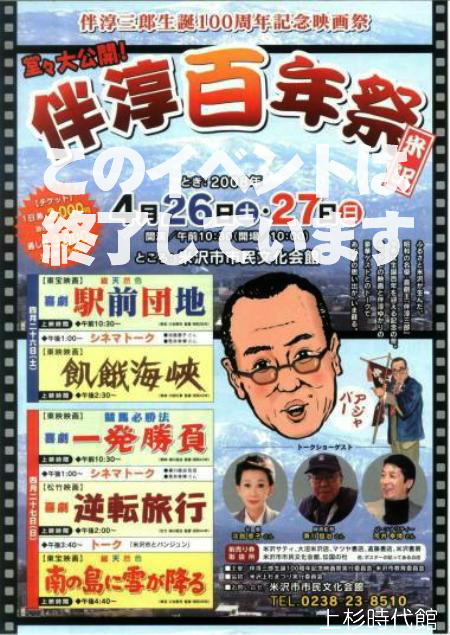

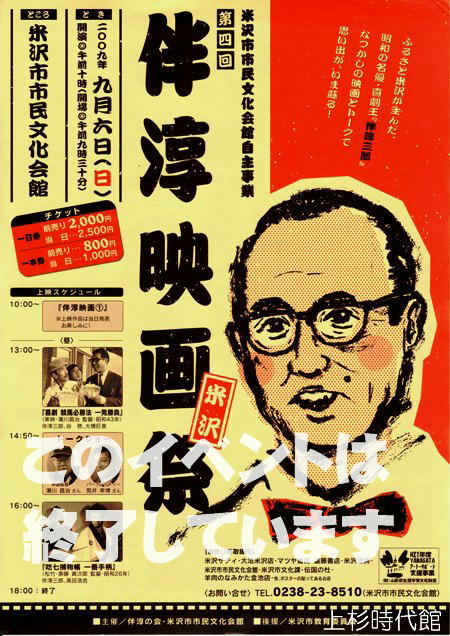

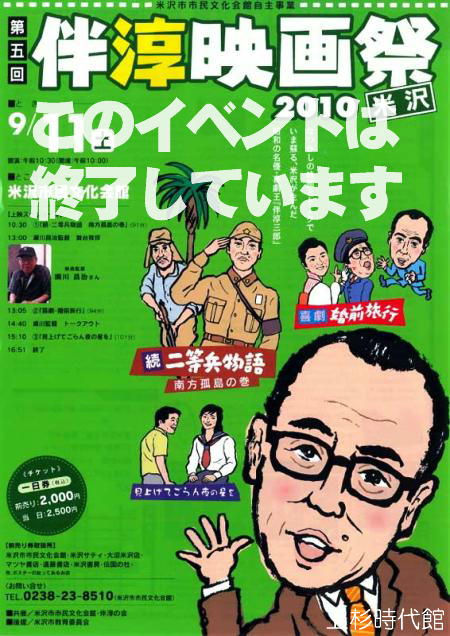

伴淳三郎さんの故郷米沢市では「伴淳の会」が結成され、懐かしの銀幕公開イベントが開催されています。 2008年の映画祭パンフレット。  2009年の映画祭パンフレット。  2010年の映画祭パンフレット。  2011年も開催され多くのファンで賑わいました。2012年の開催も今から とても楽しみです。 関連ニュース記事 → 山形新聞 Yamagata News online 伴淳三郎の故郷を歩く → 山形新聞 Yamagata News Online 伴淳三郎の墓 - 極楽寺の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

上杉景勝公(喜平次)と直江兼続公(樋口与六)が、越後国上田庄坂戸城下(南魚沼市)の「雲洞庵」で通天存達和尚(上杉景勝公の父である長尾政景公の兄弟)と北高全祝和尚から教育を受けていた頃、永禄10年(1567年)9月5日、伊達政宗公が米沢城で誕生しています。

「上杉」一色の米沢にあって唯一の「伊達」の文字。(以前は標柱でした) 今は立派な石碑となりました。(標柱は撤去されたようです) 本能寺の変で織田信長が亡くなり、上杉景勝公、直江兼続公が初めて豊臣秀吉と面会していた頃、米沢の伊達政宗公は、会津侵攻を目的に米沢から喜多方に通じる大峠(おおとうげ)を開いたり、米沢城下の西部では新しい山城を築くための工事を行っていました。伊達家の岩出山移封により城は未完成のまま終わりましたが、今でもその名残からこの一帯は「館(たて)の山」、「舘山(たてやま)」という地名になっています。平成22年から米沢市教育委員会によって調査が行われており、平成24年度からはいよいよ本丸の調査が始まります。 (画像は舘山公園から見た米沢市内) 築城工事が行われていた頃の天正17年(1589年)、伊達政宗公は骨折され小野川温泉で湯治されたとの記録が残されています。 伊達政宗公生誕之地の標柱の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

春日四柱大神を祭神とする春日神社は、上杉謙信公が奈良の春日大社から分霊し創建した社です。越後春日山城から会津、米沢と上杉家とともに移され現在に至っています。米沢では春日山林泉寺の境内や城下を何度も移動し、更には大正8年(1919年)の米沢大火で焼失するなど数奇な運命を辿って来ています。昭和56年(1981年)に現在の社が建立されましたが、それまでは松岬(まつがさき)神社に合祀されていました。

昭和56年(1981年)にようやく現在の場所に落ち着いた春日神社。 新潟県上越市の春日山神社。米沢の春日神社から分霊し祀られています。 春日神社の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

舞鶴橋を渡り米沢城跡本丸に入るとすぐ右手に上杉謙信公像があります。等身大のブロンズ像で昭和49年9月28日に建立されました。右手に采配、左手には刀、戦装束にて越後上越 春日山城の方角を静かに見据え鎮座されております。そのお姿を見ていると今にも采配が振られ本陣に「懸り乱れ龍」の旗が立ち上杉軍の総攻撃が始まりそうです。

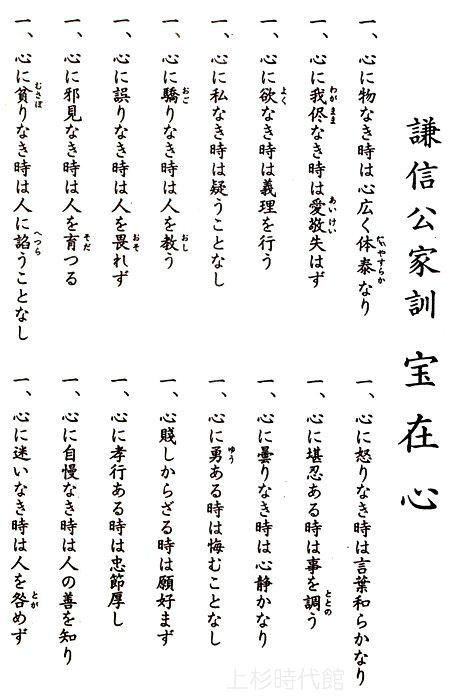

視線を越後国上越春日山城の方角に向け鎮座されている上杉謙信公像。 上杉謙信公家訓十六条の石碑 【宝在心】 おしょうしなガイド M様作成資料より引用。  上杉謙信公像の地図 上杉謙信公家訓十六条の石碑の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

All Rights Reserved by 上杉時代館

「龍師」は水神、「火帝」は火の神のことで、水害と日照り干ばつからの守護を願い文字が刻まれています。高さ約1.6m、横幅約2.7m、厚さ約1.4m、推定重量10tにも及ぶこの安山岩の巨石は、かつてその存在こそ知られていたものの発見には至っていませんでしたが、河川工事の際に偶然川の中から発見され現在は平成の猿尾堰の側に置かれています。

長年に渡り水の流れにさらされていたため、石碑右側の「龍師火帝」の文字は辛うじて判読出来るものの、左側に書かれていたであろう碑文は残念ながら全く読み取りことが出来ません。

龍師火帝の碑の地図

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

【八重の桜】 米沢にも暮らした八重

福島県 八重をもっと知り隊 事務局

会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館)