福島県の「新島八重」マスコットキャラクター ”八重たん ”

2013年の大河ドラマ 八重の桜 の主人公 新島八重 は、明治4年(1871年)に実兄の山本覚馬を頼り京都へ移住するまで会津に暮らしていたと見られて来ましたが、最近行われた調査で明治元年(1868年)9月の会津戊辰戦争終戦後から京都に移住するまでの間、米沢県(山形県米沢市)に暮らしていた時期があったことが判明しました。 会津図書館に保存されている旧北会津郡の戸籍を調べていた野口信一氏(会津歴史考房主宰)が、八重の戸籍を発見したことに由来するもので、そこには 米沢藩士の内藤新一郎方 に川崎八重(新島八重)と山本一族4人(母、兄嫁、兄娘、伯母)が身を寄せたと記載されているそうです。 内藤新一郎なる米沢藩士については今後情報収集の上掲載致しますが、今までお隣の県のこととして見ていたことが、今回もたらされた情報により俄然「新島八重」という人物に親近感を感じるようになったことは確かです。  福島県 八重をもっと知り隊 事務局  会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

大河ドラマ 八重の桜 (2013年放送)の主人公 新島八重 のマスコットキャラクターが決定し福島県から公開されています。

詳しい情報はこちらからどうぞ → 八重をもっと知り隊 事務局   上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

最近よく耳にする数字は?と聞かれたら皆さんは何とお答えになりますか。きっと多くの方が5月22日に開業した東京スカイツリーの高さ「634m」とお答えになると思います。今日は直江兼続公にまつわる「634m」のお話をご紹介します。

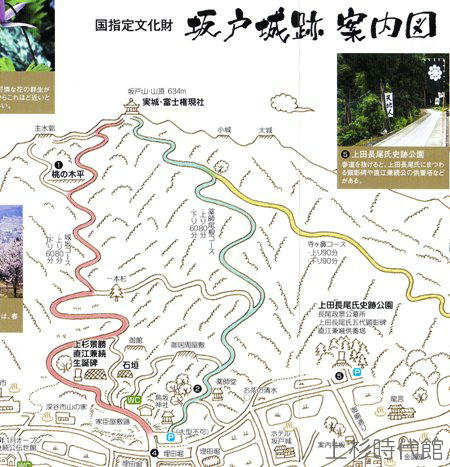

上杉景勝公と直江兼続公の生誕の地、越後国上田庄坂戸城下(新潟県南魚沼市(旧六日町))の本城は、天然の地形を利用して築城された山城でした。上杉景勝公の父長尾政景公(因みに母は仙桃院(上杉謙信公の実姉)様です)が城主を務め、直江兼続公の実父樋口惣右衛門兼豊はこの城で薪炭(しんたん)奉行を務めていました。幼少のお二人が出会われたこのお城は、高さ634mの坂戸山に築かれ「坂戸城」と呼ばれていました。 坂戸城があった高さ634mの坂戸山。 南魚沼市発行の観光パンフレットから引用。  坂戸山登山口に立つ南魚沼市の案内表示板。 新潟県 南魚沼市公式ウェブサイト 山形県米沢市の歴史親善友好都市です。 六日町観光協会 坂戸山トレッキング 新潟県南魚沼市 坂戸山の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

平成4年(1992年)に開業した山形新幹線が今年7月1日開業20周年を迎えます。それに合わせ6月下旬から直江兼続公のイラストをラッピングした新幹線が走行することになり、5月23日JR東日本から発表されました。イラストはJR東日本のICカードキャラクター「Suicaペンギン」に直江兼続公の「愛の兜」をあしらったもので、開業20周年イベントに花を添えることになります。

開業当初の400系はすでに引退し、現在はE3系が活躍する山形新幹線。(JR東日本 山形駅) 参照ニュース記事→ 山形新聞 Yamagata News Online  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

直江兼続公、上杉鷹山公が栽培を奨励されたことで今も米沢市内のいたる所で目にする「うこぎの垣根」ですが、その葉を食べることが出来るのは今だけです。柔らかい新芽の部分を「お浸し」「切りあえ」「天ぷら」「うこぎごはん」等にしていただきます。ビタミン、ミネラル、そして抗酸化物質が豊富に含まれていることから近年注目を集めています。

「うこぎ」は5月下旬頃になると新芽を沢山出し始めます。 食べることが出来るのは柔らかい「新芽」の部分だけです。 大きな葉はゆでても固さが残るので調理しても美味しくありません。 うこぎを収穫する時はくれぐれも鋭いトゲにご注意下さい。 うこぎのことは下記のリンクからどうぞ♪上杉時代館おススメのお店です。  元祖うこぎ屋 - うこぎ苗木・うこぎ茶販売  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

All Rights Reserved by 上杉時代館

その説の一つに「愛染明王説」があります。直江兼続の主君上杉景勝公の兜には、大日如来の日輪に「愛染明王」(あいぜんみょうおう)の四文字が刻まれている前立てが実在しています。このことに合わせて直江兼続公は米沢城から見て辰巳(南東)の吉方角上に、大日如来と愛染明王の社を二つ並べて建てています。同一方位線上の米沢城側(内側)に大日如来、外側に愛染明王という建て方から見える上下関係は明らかで、兜の前立てについてもこの関係を共有させたのではないかと考えられています。

現在の社は大正8年(1919年)の米沢大火後に再建された建物です。

大火の中、氏子さんの一人が家財ではなく愛染明王を背負って避難され難を

逃れました。

愛染明王のご開帳は7月1日の例大祭日と元旦の年間2日間のみです。

拝観ではなくお参りするという気持ちならこの2日間に限り見ることが出来ます。

米沢直江会 直江兼続公 山車人形。

愛染明王については、地図による位置情報表示を自粛致します。

上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館)