|

大正8年の米沢大火によって焼失した上杉神社は大正12年(1923年)4月再建されました。時を同じくして上杉神社稽照殿(けいしょうでん)が開館しています。上杉謙信公、上杉景勝公、上杉鷹山公、直江兼続の遺品を中心に多数の重要文化財を収蔵しています。国の登録文化財です。

上杉神社本殿の正面右隣が稽照殿です。 上杉謙信公がご愛用なされた【馬上杯】がございます。どうぞお見逃しなく。尚、設計は上杉神社と同じく米沢出身の伊東忠太先生です。 直江兼続公の【愛の兜 甲冑】もこちらの稽照殿で所蔵展示されています。(画像は米沢市観光PRポスター)  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

慶長6年(1601年)米沢城に入城した上杉景勝公は、直江兼続に上杉謙信公祠堂(御堂)の創建を命じました。

天正6年(1578年)3月13日、越後春日山城で亡くなられた上杉謙信公のご遺骸は、甲冑姿で甕に納められ周りを漆でしっかりと固められていました。会津移封により越後の地を離れ、その後米沢減封により米沢へと移されていました。 上杉謙信公の存在はその死後も家臣団の精神的な支えであるとともに、減封による苦悩下において家臣団の心を一つにする象徴でした。 米沢城本丸跡の南東部。高台になっているのが分かります。 明治9年までこの高台に上杉謙信公のご遺骸が安置されていました。 現在は歴代藩主が眠る上杉家御廟所に安置されています。 祠堂(御堂)の建物は長命寺の本堂として現存しています。 上杉謙信公祠堂跡の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

舞鶴橋を渡り米沢城跡本丸に入るとすぐ右手に上杉謙信公像があります。等身大のブロンズ像で昭和49年9月28日に建立されました。右手に采配、左手には刀、戦装束にて越後上越 春日山城の方角を静かに見据え鎮座されております。そのお姿を見ていると今にも采配が振られ本陣に「懸り乱れ龍」の旗が立ち上杉軍の総攻撃が始まりそうです。

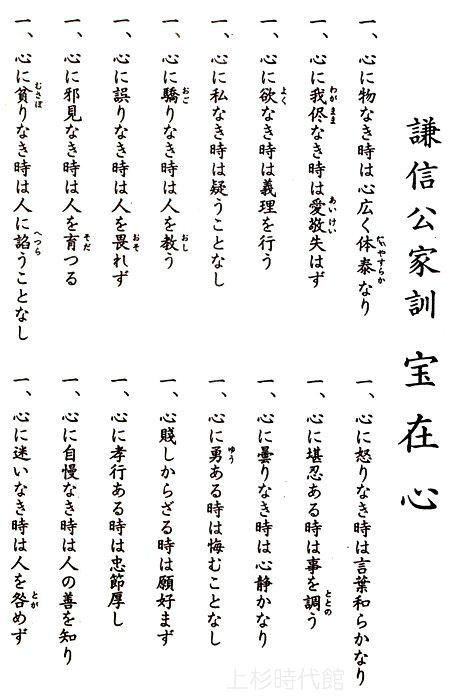

視線を越後国上越春日山城の方角に向け鎮座されている上杉謙信公像。 上杉謙信公家訓十六条の石碑 【宝在心】 おしょうしなガイド M様作成資料より引用。  上杉謙信公像の地図 上杉謙信公家訓十六条の石碑の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

春日四柱大神を祭神とする春日神社は、上杉謙信公が奈良の春日大社から分霊し創建した社です。越後春日山城から会津、米沢と上杉家とともに移され現在に至っています。米沢では春日山林泉寺の境内や城下を何度も移動し、更には大正8年(1919年)の米沢大火で焼失するなど数奇な運命を辿って来ています。昭和56年(1981年)に現在の社が建立されましたが、それまでは松岬(まつがさき)神社に合祀されていました。

昭和56年(1981年)にようやく現在の場所に落ち着いた春日神社。 新潟県上越市の春日山神社。米沢の春日神社から分霊し祀られています。 春日神社の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

上杉景勝公(喜平次)と直江兼続公(樋口与六)が、越後国上田庄坂戸城下(南魚沼市)の「雲洞庵」で通天存達和尚(上杉景勝公の父である長尾政景公の兄弟)と北高全祝和尚から教育を受けていた頃、永禄10年(1567年)9月5日、伊達政宗公が米沢城で誕生しています。

「上杉」一色の米沢にあって唯一の「伊達」の文字。(以前は標柱でした) 今は立派な石碑となりました。(標柱は撤去されたようです) 本能寺の変で織田信長が亡くなり、上杉景勝公、直江兼続公が初めて豊臣秀吉と面会していた頃、米沢の伊達政宗公は、会津侵攻を目的に米沢から喜多方に通じる大峠(おおとうげ)を開いたり、米沢城下の西部では新しい山城を築くための工事を行っていました。伊達家の岩出山移封により城は未完成のまま終わりましたが、今でもその名残からこの一帯は「館(たて)の山」、「舘山(たてやま)」という地名になっています。平成22年から米沢市教育委員会によって調査が行われており、平成24年度からはいよいよ本丸の調査が始まります。 (画像は舘山公園から見た米沢市内) 築城工事が行われていた頃の天正17年(1589年)、伊達政宗公は骨折され小野川温泉で湯治されたとの記録が残されています。 伊達政宗公生誕之地の標柱の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

All Rights Reserved by 上杉時代館

産業の振興、質素倹約、文武の奨励、自ら先頭に立ち実践されました。

藩政の改革に望む強い決意が込められています。

皆さんご存じの「なせばなる・・・」は上杉鷹山公が詠まれた歌です。

米沢市上杉博物館 学芸員 角屋先生 作成資料より引用。

上杉鷹山公像の地図 「民の父母」の石碑の地図 「なせばなる」の石碑の地図

上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館)