|

大正8年の米沢大火によって焼失した上杉神社は大正12年(1923年)4月再建されました。時を同じくして上杉神社稽照殿(けいしょうでん)が開館しています。上杉謙信公、上杉景勝公、上杉鷹山公、直江兼続の遺品を中心に多数の重要文化財を収蔵しています。国の登録文化財です。

上杉神社本殿の正面右隣が稽照殿です。 上杉謙信公がご愛用なされた【馬上杯】がございます。どうぞお見逃しなく。尚、設計は上杉神社と同じく米沢出身の伊東忠太先生です。 直江兼続公の【愛の兜 甲冑】もこちらの稽照殿で所蔵展示されています。(画像は米沢市観光PRポスター)  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

平成4年(1992年)に開業した山形新幹線が今年7月1日開業20周年を迎えます。それに合わせ6月下旬から直江兼続公のイラストをラッピングした新幹線が走行することになり、5月23日JR東日本から発表されました。イラストはJR東日本のICカードキャラクター「Suicaペンギン」に直江兼続公の「愛の兜」をあしらったもので、開業20周年イベントに花を添えることになります。

開業当初の400系はすでに引退し、現在はE3系が活躍する山形新幹線。(JR東日本 山形駅) 参照ニュース記事→ 山形新聞 Yamagata News Online  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

最近よく耳にする数字は?と聞かれたら皆さんは何とお答えになりますか。きっと多くの方が5月22日に開業した東京スカイツリーの高さ「634m」とお答えになると思います。今日は直江兼続公にまつわる「634m」のお話をご紹介します。

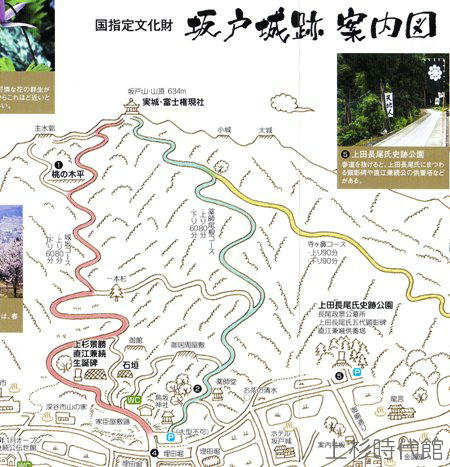

上杉景勝公と直江兼続公の生誕の地、越後国上田庄坂戸城下(新潟県南魚沼市(旧六日町))の本城は、天然の地形を利用して築城された山城でした。上杉景勝公の父長尾政景公(因みに母は仙桃院(上杉謙信公の実姉)様です)が城主を務め、直江兼続公の実父樋口惣右衛門兼豊はこの城で薪炭(しんたん)奉行を務めていました。幼少のお二人が出会われたこのお城は、高さ634mの坂戸山に築かれ「坂戸城」と呼ばれていました。 坂戸城があった高さ634mの坂戸山。 南魚沼市発行の観光パンフレットから引用。  坂戸山登山口に立つ南魚沼市の案内表示板。 新潟県 南魚沼市公式ウェブサイト 山形県米沢市の歴史親善友好都市です。 六日町観光協会 坂戸山トレッキング 新潟県南魚沼市 坂戸山の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

春日四柱大神を祭神とする春日神社は、上杉謙信公が奈良の春日大社から分霊し創建した社です。越後春日山城から会津、米沢と上杉家とともに移され現在に至っています。米沢では春日山林泉寺の境内や城下を何度も移動し、更には大正8年(1919年)の米沢大火で焼失するなど数奇な運命を辿って来ています。昭和56年(1981年)に現在の社が建立されましたが、それまでは松岬(まつがさき)神社に合祀されていました。

昭和56年(1981年)にようやく現在の場所に落ち着いた春日神社。 新潟県上越市の春日山神社。米沢の春日神社から分霊し祀られています。 春日神社の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

慶長6年(1601年)米沢城に入城した上杉景勝公は、直江兼続に上杉謙信公祠堂(御堂)の創建を命じました。

天正6年(1578年)3月13日、越後春日山城で亡くなられた上杉謙信公のご遺骸は、甲冑姿で甕に納められ周りを漆でしっかりと固められていました。会津移封により越後の地を離れ、その後米沢減封により米沢へと移されていました。 上杉謙信公の存在はその死後も家臣団の精神的な支えであるとともに、減封による苦悩下において家臣団の心を一つにする象徴でした。 米沢城本丸跡の南東部。高台になっているのが分かります。 明治9年までこの高台に上杉謙信公のご遺骸が安置されていました。 現在は歴代藩主が眠る上杉家御廟所に安置されています。 祠堂(御堂)の建物は長命寺の本堂として現存しています。 上杉謙信公祠堂跡の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

All Rights Reserved by 上杉時代館

かつて米沢城本丸の正門は北門でしたが、上杉景勝公の米沢城入城とともに直江兼続公によって現在のような東門に改められました。東門に架かる石造りの橋は、明治になってから架けられた国の登録文化財「舞鶴橋」です。

全国に27ある別格官弊社(べっかくかんぺいしゃ)の一つ。日光東照宮、久能山東照宮と同じ社格です。

正式にはこの鳥居の先が上杉神社となります。

2つ目の鳥居をくぐると本殿です。

創建当初の社殿は、大正8年(1919年)の米沢大火によって焼失してしまいました。現在の社殿は大正12年(1923年)に再建された社です。設計は米沢出身の伊東忠太先生です。

上杉神社の地図]

上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館)