|

かつて米沢城には本丸の他に二の丸、三の丸まで堀がありましたが、明治6年(1873年)に城が取り壊されると二の丸、三の丸の堀は埋められてしまいました。現在は本丸の堀とほんの僅か二の丸の堀が残るのみとなっています。

城が取り壊された後は市民に開放され、昭和40年代までは児童遊園地もあり、堀では魚釣り(現在は禁止)やザリガニ釣り、また近くには中学校と高校が隣接していたため大変賑やかな一角でしたが、今ではその面影も見られずひっそりとした雰囲気に包まれることが多くなってしまいました。 同じ位置からの冬景色。 厳しかった冬の後の桜の季節が一番です。 まさに明鏡止水。映り込む満開の桜がとても綺麗です。 米沢城跡 本丸の堀の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

米沢城跡北門の西側の堀には蓮が植えられています。米沢では例年8月上旬頃からちらほらと花が咲き始め、お盆の頃には満開を迎えます。ひと昔前には土壌や水質の問題で全滅してしまった時期もありましたが、関係者の方々のご努力が実り見事に復活しました。近年はその面積も広がり益々綺麗に咲き誇っています。

朝もやが晴れて朝日が差し込み始めた頃。 米沢城跡 本丸の堀 蓮の花の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

舞鶴橋を渡り米沢城跡本丸に入るとすぐ右手に上杉謙信公像があります。等身大のブロンズ像で昭和49年9月28日に建立されました。右手に采配、左手には刀、戦装束にて越後上越 春日山城の方角を静かに見据え鎮座されております。そのお姿を見ていると今にも采配が振られ本陣に「懸り乱れ龍」の旗が立ち上杉軍の総攻撃が始まりそうです。

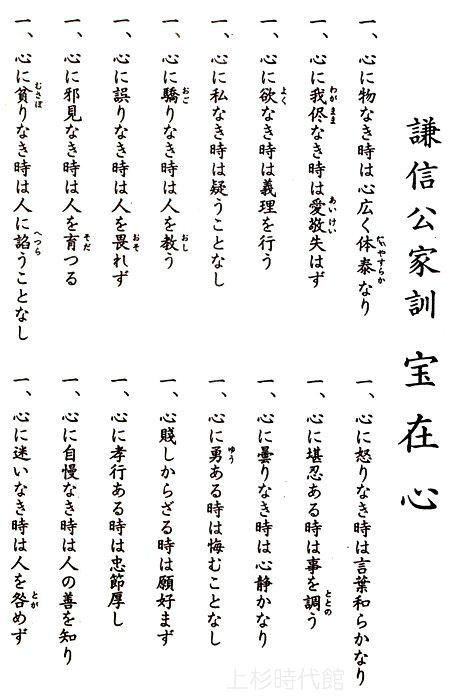

視線を越後国上越春日山城の方角に向け鎮座されている上杉謙信公像。 上杉謙信公家訓十六条の石碑 【宝在心】 おしょうしなガイド M様作成資料より引用。  上杉謙信公像の地図 上杉謙信公家訓十六条の石碑の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

米沢藩中興の祖「上杉鷹山公」は、宝暦元年(1751年)に日向国(宮崎県)高鍋藩秋月家の二男として誕生され、10歳の時に上杉家へ養子として入られました。16歳で元服し治憲(はるのり)と改名、17歳で上杉家の家督を継がれています。35歳で隠居され、52歳の時には鷹山(ようざん)と改名、ご逝去される72歳までその生涯を米沢のため民のために捧げられました。膨大な借金に喘ぎ廃藩寸前だった米沢藩を見事に黒字の健全な藩に復興し豊な米沢を造られた名君でございます。

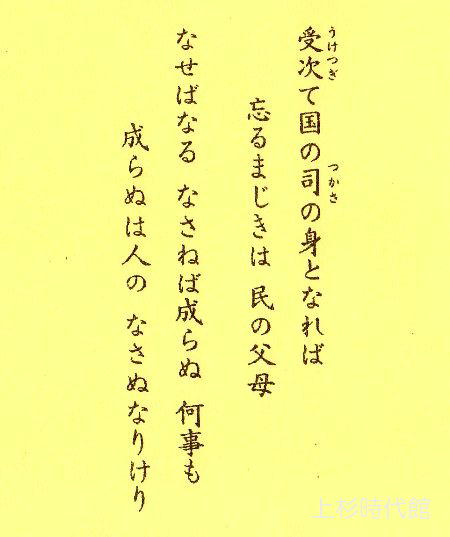

産業の振興、質素倹約、文武の奨励、自ら先頭に立ち実践されました。 藩政の改革に望む強い決意が込められています。 皆さんご存じの「なせばなる・・・」は上杉鷹山公が詠まれた歌です。 米沢市上杉博物館 学芸員 角屋先生 作成資料より引用。  上杉鷹山公像の地図 「民の父母」の石碑の地図 「なせばなる」の石碑の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

上杉景勝公(喜平次)と直江兼続公(樋口与六)が、越後国上田庄坂戸城下(南魚沼市)の「雲洞庵」で通天存達和尚(上杉景勝公の父である長尾政景公の兄弟)と北高全祝和尚から教育を受けていた頃、永禄10年(1567年)9月5日、伊達政宗公が米沢城で誕生しています。

「上杉」一色の米沢にあって唯一の「伊達」の文字。(以前は標柱でした) 今は立派な石碑となりました。(標柱は撤去されたようです) 本能寺の変で織田信長が亡くなり、上杉景勝公、直江兼続公が初めて豊臣秀吉と面会していた頃、米沢の伊達政宗公は、会津侵攻を目的に米沢から喜多方に通じる大峠(おおとうげ)を開いたり、米沢城下の西部では新しい山城を築くための工事を行っていました。伊達家の岩出山移封により城は未完成のまま終わりましたが、今でもその名残からこの一帯は「館(たて)の山」、「舘山(たてやま)」という地名になっています。平成22年から米沢市教育委員会によって調査が行われており、平成24年度からはいよいよ本丸の調査が始まります。 (画像は舘山公園から見た米沢市内) 築城工事が行われていた頃の天正17年(1589年)、伊達政宗公は骨折され小野川温泉で湯治されたとの記録が残されています。 伊達政宗公生誕之地の標柱の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

All Rights Reserved by 上杉時代館

春の桜と「菱門橋」。上杉神社周辺は桜の名所となっています。

このアングル、パンフレットや情報誌でご覧になられた方も多いと思います。

初冬の冬枯れの中、「菱門橋」の綺麗な赤が景色に彩りを添えています。

今は誰でも渡ることが出来る「菱門橋」は「秘し門」から名付けられたました。

米沢城跡 菱門橋の地図

上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館)