■ 米沢の史跡

|

元和5年(1619年)12月19日、直江兼続公は江戸の鱗(うろこ)屋敷でその生涯を閉じられました。享年60歳。遺骨は高野山清淨心院と与板から米沢に移された直江家の菩提寺【徳昌寺】に分骨埋葬されました。それから18年後の寛永14年(1637年)1月4日、同じく江戸の鱗屋敷で正室お船の方様が81歳でお亡くなりになりました。遺骨は兼続公が眠る米沢の【徳昌寺】に埋葬されました。お二人のお墓はその後【徳昌寺】から林泉寺に移されましたが、今もお二人寄り添い並んで眠っておられます。

春日山林泉寺の境内に並んで建つ直江兼続公夫妻の墓。 同じ境内に 同じ墓石で 同じ形に 造られたご夫妻の墓。 男尊女卑の時代には考えられない大変珍しいことです。 墓の覆いの前面には直江家の家紋があしらわれています。中に五輪塔の墓石があります。  ご命日の墓参。降雪が早い年は雪に覆われてしまいます。 春日山林泉寺の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

春日山林泉寺にある上杉家墓所には、藩主の奥方様(室)と子女が眠られています。上杉景勝公の生母仙洞院様(上杉謙信公の実姉綾姫)、正室大儀院様(武田信玄公四女菊姫)をはじめ歴代藩主の奥方様のお墓や墓碑があります。

大河ドラマは仙桃院→「桃」でしたが、墓には仙洞院→「洞」と刻まれています。 仙洞院様の夫長尾政景公は米沢から遠く離れた越後国上田庄坂戸(南魚沼市)に眠っておられます。画像は南魚沼市「龍澤寺」様パンフレットより引用。 仙洞院様は慶長14年(1609年)2月15日、米沢で逝去されました。享年82歳。 大儀院様は慶長9年(1604年)2月16日、京都にて逝去されました。享年41歳。 上杉景勝公の正室菊姫様は、武田信玄公の姫(四女)としてお生まれになられました。上杉景勝公に嫁がれてからは京都の伏見屋敷で過ごされ一度も京都から出られることはありませんでした。しかし上杉の家臣達からは「甲州御前」としてとても慕われ、慶長9年2月、菊姫様の悲報を聞かされた米沢の家臣達の悲しみは大変なものでした。その様子を「国宝 上杉家御年譜」は「諸士に至るまで悲歎(ひたん)カキリナシ」と記述しています。直江兼続が学問を学んだ南化玄興の寺である京都妙心寺に埋葬され、米沢の林泉寺には墓碑が建てられました。 春日山林泉寺の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

林泉寺は、明応6年(1497年)に越後国守護代長尾能景(よしかげ)公が亡父重景(しげかげ)公の十七回忌にあたり長尾家の菩提寺として創建された古刹です。能景公の孫である上杉謙信公は、七歳の時から春日山城の麓に開かれた林泉寺に学び悟りを開かれました。

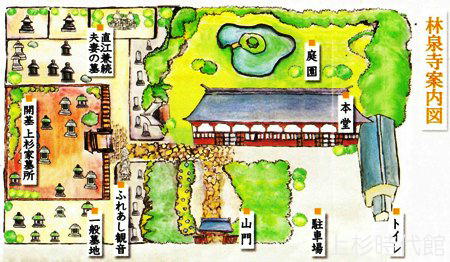

上杉家が越後を離れ会津、米沢と移る際に一時法灯が絶えてしまいましたが、直江兼続公が亡くなる3年前の元和2年(1616年)に再建され現在に至っています。 上杉謙信公の祖父によって創建された「春日山林泉寺」。 現在の山門は上杉家の家臣の竹股(たけのまた)邸から移築された門です。 米沢の寺では唯一拝観料が掛かります。(境内、本堂別々に必要) 本堂正面に掲げられた歴史の重みを感じる山額。 案内図(パンフレットより引用)  林泉寺の庭園と上杉伯爵邸、法泉寺の庭園は「米沢三名園」です。 春日山林泉寺の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

慶長17年(1612年)、米沢城本丸の南東部に上杉謙信公の祠堂が完成しました。これに合わせ供養を行う越後国由来の11の寺院が二の丸に配置され、その筆頭を務めたのが法音寺です。明治9年に上杉謙信公のご遺骸が上杉家御廟所に移されると法音寺も現在の場所に移されました。

上杉家とともに越後から会津、米沢と移された法音寺。 本堂の「上杉家御霊所」に並ぶ歴代藩主の霊牌。 上杉家御廟所では法音寺ご住職様によりご供養が行われています。 現存する最古の御城下絵図「往古御城下絵図」にも法音寺とあり。 (上杉家第17代当主 上杉邦憲様より許可を得て掲載しています) 法音寺を含む11寺は能化衆(のうげしゅう)と呼ばれていました。 その後、御堂衆(みどうしゅう)と呼ばれる9寺も配置されました。 上杉家藩主の菩提寺 法音寺の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

慶長6年(1601年)、米沢城に入城された上杉景勝公は、直江兼続公に米沢城の本丸に上杉謙信公の遺骸を安置する祠堂の建設を命じました。これに合わせ避難所が設けられることになり造成されたのが上杉家御廟所の始まりです。上杉景勝公がお亡くなりになられた際に上杉家の御廟所となり、その後も歴代藩主の御廟所となりました。敷地中央奥の大きな廟は上杉謙信公廟で、明治9年に米沢城の本丸からご遺骸はこちらに移され、現在は歴代藩主とともに眠っておられます。

米沢城の北西部にある上杉家御廟所。始まりは避難所でした。 一部当時の空堀が遺されています。(正門の右手) 刀八毘沙門、懸かり乱れ龍、上杉軍を象徴する二つの旗印。 上杉謙信公の廟を中央に左側が偶数代、右側は奇数代の藩主の廟です。 御廟所の中央、一番奥に位置する上杉謙信公廟。 一段高く造られた上杉謙信公廟。 中央から左側は上杉景勝公から偶数代の藩主の廟。 右側は上杉定勝公から奇数代の藩主の廟です。 上杉謙信公のご遺骸は漆で塗り固められた甕(かめ)に納められ安置されています。上杉景勝公から八代宗房公までは火葬、九代重定公から十二代斉定公までは土葬です。 上杉家御廟所の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

All Rights Reserved by 上杉時代館

「英貔院殿達三全智居士」(えいひいんでん たつさんぜんち こじ)

直江兼続公没後18年、お船の方様がお亡くなりになると、藩の中の権力構図は一気に塗り替わります。「反直江派」の上杉謙信公直参の家臣団「国衆」が権力を掌握したのです。これにより直江兼続公の家臣団「与板衆」は藩の中枢から追い出されてしまいました。これは直江兼続公が長年に渡りあまりにも偏り過ぎた藩の人事を行って来たために起きた「反直江派」による憎悪に満ちた”クーデター”でした。

直江家は後継ぎがいないため断絶、支えて来た家臣団「与板衆」は力を失い、藩の中では直江兼続公を処分する声が高まるばかり。そんな混乱から史料(古文書)が意図的に歴史上から消されたのかも知れません。

上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館)