初代有磯周斎は文政2年(1804)は伽藍彫刻の工匠 稲垣八郎兵衛の次男として村上大工町に生まれた。

その環境で若くして建築と彫刻を学び、25歳で中部地方、江戸、日光などの神社仏閣を参拝して強く、

心に残るものがあり、天保年間に堆朱、存星(沈金の一種)などの彫漆を学び、村上漆器に活用して

工芸美術作品を作り上げた。その後さらに三条の画工 五十嵐華亭より画法を学び、彫刻に応用して村上

堆朱の名を高めた名匠である。

10月10日、快晴の秋晴れに村上市内の曹洞宗 大葉山 普済寺と藤基神社に有磯の作品が観られるので訪れ

てみた。

見事な庭園

天井画

普済寺は、大葉沢城跡に創建された500年の歴史をもつ古刹で、山の地形を生かした回遊式の庭園は四季

折々の景色や空気を楽しむことが出来る。本堂には有磯の見事な12枚の天井画や欄間彫刻が残されていた。

丁度、ご住職がおられ有磯にまつわるお話をする事ができた。普済寺は創立大永7年(1527)鮎川清長公

に開基された。鮎川氏は信濃守(しなののかみ)と称した土豪で、のちに上杉家の家臣となり、大葉沢城

は鮎川氏の居城だった。現在の本堂は安政3年(1856)焼失後再建され、有磯に天井の水墨画が手掛けた

と推定されるとある。

その村上 普済寺から上杉景勝が米沢移封と伴って400年前に玉庭に移った普済寺が有る。そのすぐ側に羽

黒神社があり獅子頭2頭が所蔵されている。どちらも作者不詳であり、松尾神社や新蔵の熊野神社、犬川の

熊野神社小松の新山神社の獅子頭と同じで神社彫刻家の作風と思われるのだ。もしや有磯の作ではと以前

から考え、村上の普済寺と有磯の接点を見つけたので探っているのである。現在、玉庭普済寺は無住になり

詳しい話は聞けなくなってしまっている。

村上 普済寺のご住職の話では、400年前の移封の際、家臣6000名家族や僧侶など2万人が村上から移った

が、残った家臣と新しい領主との争いも有り、米沢に移住した者たちとの関係を断ち切ろうとした事もあり

有磯が置賜に獅子頭を残すという事は無かったのではないかと言う話だった。

しかし有磯は明治6年(1873)白鷹町瑞龍院祈祷殿を手掛け、岩船出身の菅原鹿蔵(1843~1909)が脇

棟梁として祈祷殿の棟札に名前を残している。鹿蔵は明治22年(1889)に同町浅立の釈迦院文殊堂の彫刻

を岩船出身の弟子 大場吉太郎と、川西町西大塚出身の金子熊太郎、梅津熊治、長谷部吉之助と共に手掛けた

という。このことから、新潟出身の名匠達が置賜で大いに腕を振るったようだ。(「置賜で活躍した仏師た

ち 白鷹町の調査事例から」石井紀子氏著より引用)

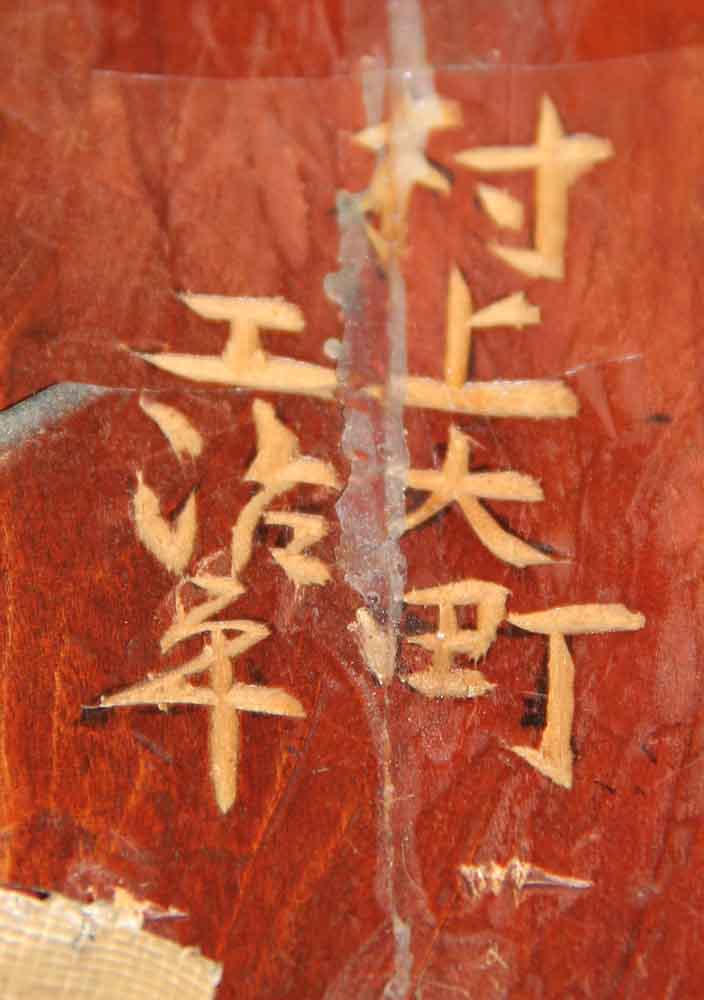

また、平成28年4月 米沢市長手 三宝荒神神社の獅子頭を調査際に内部に陰刻で記名が残されていた。

「村上 大町 工 治平」とあり、以前に訪れた事がある村上市のおしゃぎり会館に尋ねてみるが「治平」につ

いては判明しなかった。普斎寺のご住職に、その話をすると詳しい郷土史家の大場さんという方がおられる

ので紹介していただき、普済寺を後にして「おしゃぎり会館」事務所に訪ねてみた。すると、その方が間も

無く訪れる予定だという。大場さんという姓にも縁を感じる。大葉山 普済寺の住所は村上市大場沢である。

周斎が手掛けたという上町の、おしゃぎり

大場さんに「村上 大町 工 治平」について尋ねると即答され、それは「稲垣 治平(じへい)」の事だと言う。

村上大工には大きく五つの流れがあり、板垣作太夫系、板垣伊兵衛系、稲垣八郎兵衛系の3系統と上町、小町

安良町を居とした山脇長兵衛系があるという。その稲垣八郎兵衛系に有磯周斎と稲垣治平(八郎治)とが繋

がってくると推測という大場氏の話である。治平が村上や米沢で制作した獅子頭かどうかは不詳だが、越後

風の獅子頭が置賜に流れているという事が分かった。他に治平は新潟市船江神社再建の際の棟梁をしたとあ

った。

有磯周斎が腕を振るったという精巧な彫刻が施されている藤基神社に訪れた。

入り口山門にも向拝や拝殿内部に有吉の稀に見る技芸を見せていた。

この記事へのコメントはこちら