神社のすぐ北側にあり、如何にも神社を見守っているという位置である。

先代のご当主が最近亡くなり、獅子舞の創始時期については不詳だが、獅子舞は意外にも近辺の神社ではなく

今泉の稲荷神社から習ったのだという。

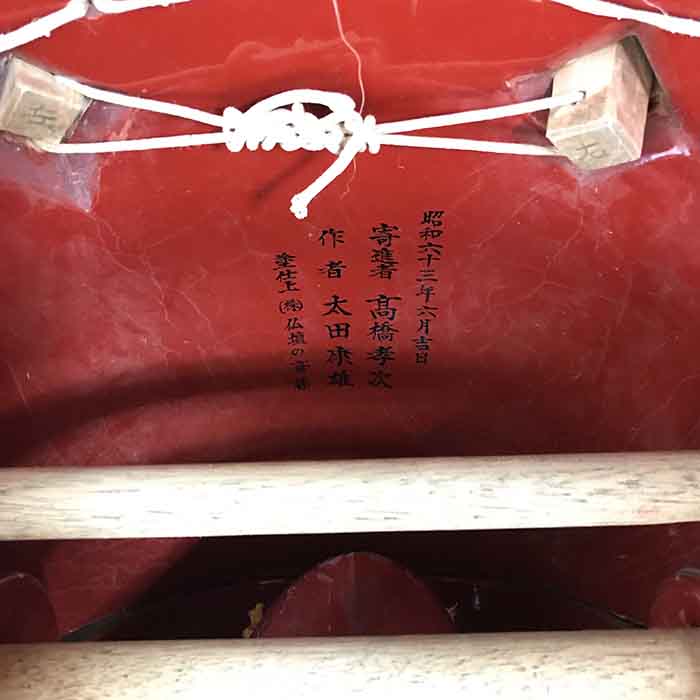

獅子頭は二頭あり、前回の話題通り現役の獅子頭は中津川小屋の太田康雄氏で昭和63年に地元の有志から奉納

されていた。8月偶然に取材した隠居獅子については一切不詳で謎めいたキラキラした眼で澄まし顔で床の間に

鎮座していた。

隠居獅子と太田獅子を手元に取って検分すると、顎の構造が違っていた。

太田獅子は総宮系の顎を固定し頭部を上に開閉するタイプで、隠居獅子は下開きの型だった。

パッと見ての特徴は耳が猫の耳の様に垂直に取り付けられている点である。

他所の彫り師が、総宮系の獅子を印象で作った感がある。

顎は一枚の厚い板状で、頭部から穴を開け栓を差し込む様な軸になり歯や牙は西置賜では見られない簡単な

構造で歯打ちを重要視していない。舌も同じ様に取ってつけた様なシンプルさである。

この手法は米沢の春日町や花沢町の熊野神社で共通した手法を確認している。

新野家の歴史も興味深い、広大な屋敷に石動(いするぎ)神社が祀ってあり聞き慣れない神社の名前である。

石動神社は富山県と石川県の境にある石動山を本山とし祭神を石動彦(石動権現)として祀った。山岳信仰

である石動信仰にまつわる北陸地方を中心に存在する神社である。

ご当主の話でも、先祖が富山から飯豊小白川に移り、後に添川に居を構えたという話だった。

木造の小さな社が複数があり、三社の棟に神紋があり調べてみると「丸に三つ星」これは毛利 石田、本多家の

家紋、住吉神社の神紋、武田系青木氏の支流紋、妙見菩薩信仰などに関わりがありそうだ。

真ん中の社には亀甲紋だが亀甲の中の文様が消えかかっているので、「三つ盛り亀甲に花菱紋」と分析した。

これは甲斐武田氏・浅井長政 直江兼続に関連するとある。

最後に「丸の内に堅三つ引き」は伊達氏の使用紋である事が分かった。

神紋を調べると色々な歴史が現れてくる様だ。

そのご神体も拝見した。両手や足首が欠損し補修され彩色も剥がれ、かなりの古さを感じる仏像である。

よく見ると不動明王の両脇にいる制咜迦童子と考える。

そして、恵比寿大黒と水牛にまたがり六面六臂六足の大威徳明王である。仏像に関しては門外漢なので

この辺に留めておこう。

この記事へのコメントはこちら