寺泉の大工さんの作業場に珍しいものを見つけた。

これは先頃、倒れた古い神社の鳥居の二基の基礎部分らしい。

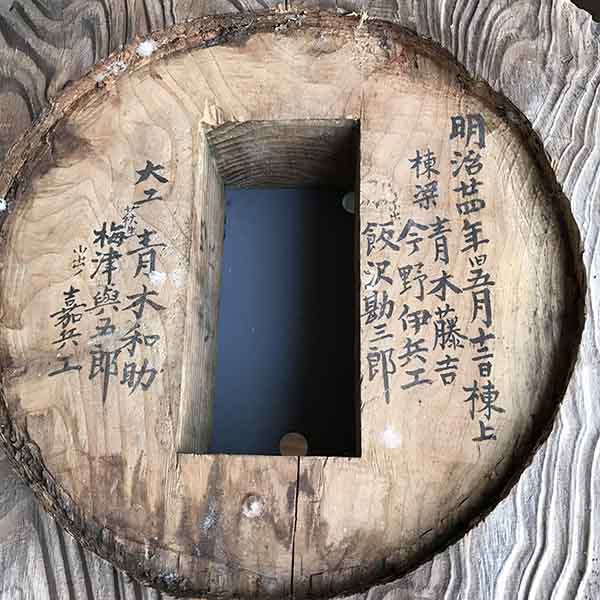

それには墨で記名がハッキリ残っていて興味深い。

明治24年(西暦1891年)に作られた鳥居で、当時の総代や棟梁、大工の名前が明記されていた。

このように重い鳥居の柱の下で127年の間、風雨に晒されながら重みを支えてきた基礎である。

柱との接続部分が密着していた事もあり、墨書きの記名は昨日書いたもののようである。

まさに当時の棟梁と大工の技術の高さを物語っている。

建設費用も36円90銭とあり、明治24年当時の貨幣価値を調べてみると1円が3800円で総額

14万程になるという説や、一円が現在の2万円に換算して約74万円という説もあり様々だ。

小学校の教員や巡査の初任給が8~9円で1円が2万円と換算すれば納得出来る数字かも知れない。

記名に小出や萩生の職人の名前がある。どういった意向で指名されたのだろうとか、建設費用の

内の10円が一般の寄附から集めたものだったとか分かる。今は使われない様な旧漢字を見るのも

面白いのだ。

獅子頭に残されている記名もそうだが、少ない文字の陰に大事な情報が隠れている事がある。

- 新着コメント

-

2025.10.26 (獅子宿店主)小関庄左衛門の作では?

-

2025.08.01 (獅子宿店主)貴重なお話ありがとうございます

-

2025.07.27 (江口勝彦)江口万右衛門敬義及び古文書について

-

2025.03.29 (渋谷正斗)コメント投稿ありがとうございます

-

2025.03.23 (江口勝彦)敬??は、敬義です

今日 1件

昨日 308件

合計 519,879件

昨日 308件

合計 519,879件

この記事へのコメントはこちら