路を挟んで隣が公民館がある。

門の入り口の上部には入り口の巾の大きな板が掛けてある。同行してくれた高岡さんの話では

こちらは元々修験の寺で占星術を行っていたので、その看板ではないかというお話だった。

すっかり退色して肉眼では見えないので赤外線カメラで撮影してみたが墨を用いておらず同じ

であった。

大津家は代々、東北の熊野神社では一番大きく、日本三大熊野の一つと呼ばれる熊野大社の宮司を務

めていたが訳有って北野家に交代している。

元々、大津家の建物は寺院で獅子頭の安置場所が居間の奥、祭壇にあった。

獅子頭は昔からこの祭壇の中心的位置にあり、権現様的な存在で大津家に伝えられている。

この獅子頭について記された物は皆無で、今回の取材で何か大発見があるのではないかと

期待しての訪問だったが、獅子頭の内部には記名は見つからなかった。

内部は平鑿で不自然にえぐられた痕があった。記名を消そうとしたのであろうか? それとも

軽量化を図ったのだろうか? 何も無いことが逆に違和感を覚えた。

熊野大社の獅子頭と比較しみると、全く共通点がなく、他に類似した様式の獅子頭も見当たらない。

制作された時代は徳川幕府時代後半の作で、朱塗りの獅子頭にはタテガミは無く、うっすら金

箔の痕が目と歯に僅かに残っている。

一人か二人立ち用の獅子幕が付いているが使用感が無く飾り獅子だったのだろう。

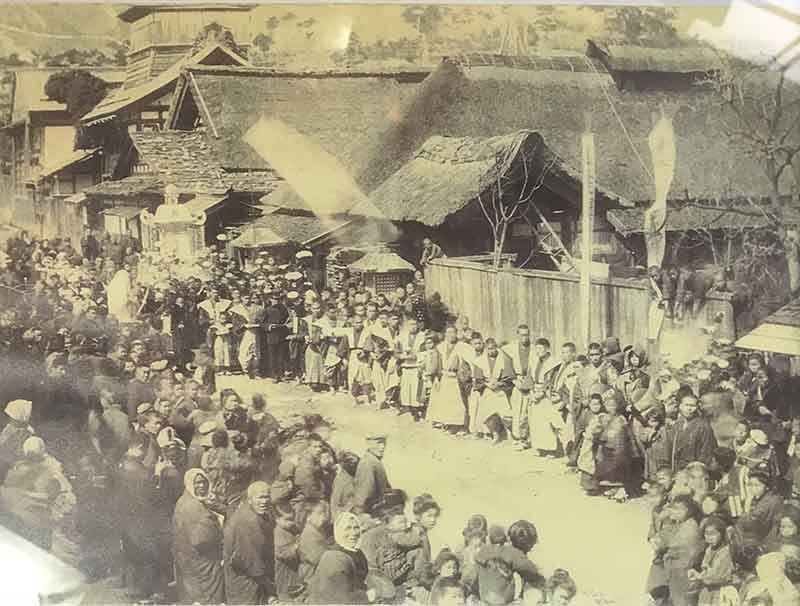

大津家の門が見える お祭りの行列だろうか奥に高い建物が見える

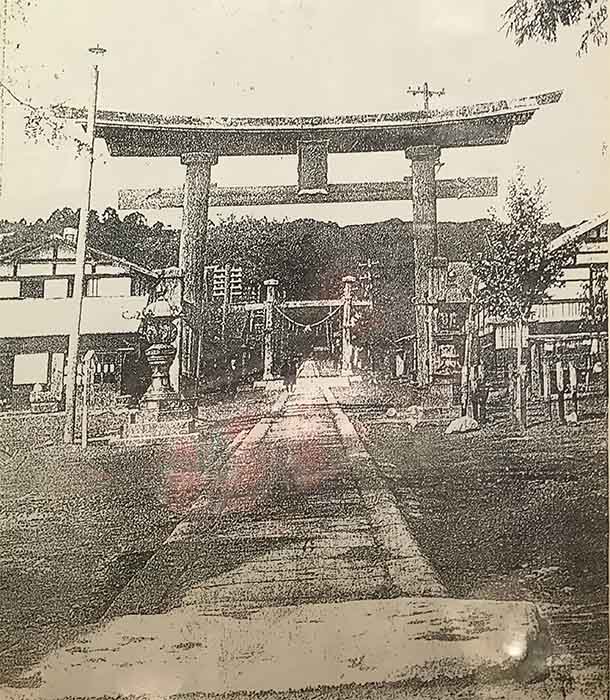

今は無い鳥居

今回の取材で、残念ながら大津家の獅子頭についての詳細は不明のままであるが、大津家の古文書

が膨大に残されているので新事実が明らかになるやも知れない・・

地道な下調べを行って行きたいものである。

この記事へのコメントはこちら