日記

今朝も撮影は諦め。。。

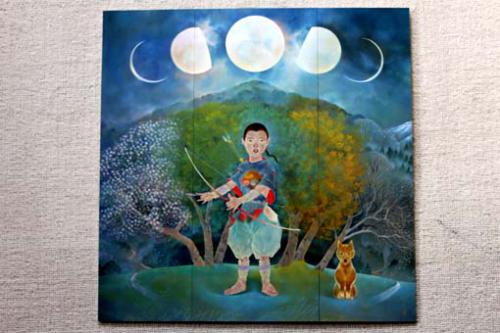

(そういえば、最近は「諦観」なんて言葉もよく聞くなぁ。ご時世から?かなぁ。) ま、そんなんで、今日は、一昨年あたりから何故か惹かれている絵を紹介したいと思う。 画像を見て、「あ、見たことある!」と言う方もいらっしゃると思うが、 実は、山形県西村山郡西川町の「西川町クオリティーライフ研究所」発行の冊子 「まちづくり四季」の表紙となり、また5〜6年前の西川町のポスターにもなった絵でもある。 (↑はその冊子の表紙。) 絵は、日本画家の鍋倉孝二郎氏の作で、 冊子の裏表紙には、次の様な言葉が寄せられていた。 ------------------------------------------ 春、夏、秋、冬、移り行く四つの季節の彩り。 満ちては欠け、そして満ちる月。 月の峰を背に、マタギの少年は裸弓を引き寄せて その万象の移ろいを記憶の矢で射る。 一枚の画像にこの様な光景を見ることは、 現実には不可能だが。しかし、両目の間にある 第三の眼ならば可能になる。 云々・・・・ ------------------------------------------ 当時、おそらくなにげにポスターは見てはいたが、 すぐに忘れてしまっていた・・・と思う。 でも、この絵のモチーフや構図が自分の記憶の奥に入っていて、 一昨年あたりから脳みそン中で少しずつ蘇って来たのだ。 西川町さんのポスターだったと気づくまでに、1年近くかかっただろうか・・・。 満を持して、思い切って西川町観光課さんに問合せをしてみたところ、 その通りだった。 <後日につづく> ...もっと詳しく |

昨日(2/28)は、お天気もなんとか持ちそうだったので、虚空蔵山(白鷹山)に登った。メンバーは、私とカミさんと、犬っ子達の計2人+2匹。目的は、冬期間の無事をお礼する事と、これから春に向けての安全祈願である。

ルートは、雪の多い北側急斜面をツヅラ折れに登る、通称:嶽原(タケハラ)ルート。春は雪崩も多く発生する。今回の足回り装備は、丈夫なゴム長靴に簡易アイゼン+固雪(カタユキ)用カンジキ。 標高は994mで低山の部類だが、標高900m辺りからブナの群生が見られ、頂上の神社には上杉鷹山公が命名した「白鷹山」の文字(直筆)が掲げられている。 途中、先週の暖かさで起きたと思われる底雪崩の跡(幅15m、長さ50m程)が、まるでスケートリンクを斜めに傾けた様に、登山ルートに横たわっていた。斜度は40度程。 登りでは未だ雪温が低くなんとかグリップを保てたのでトラバース出来たが、下山時には簡易アイゼンは役立たず状況で、もしも滑落してその辺のブナの木に頭をぶつけてノビてしまっても洒落にならないんで、仕方なく20m程高巻きする。ちなみに、犬っ子達は4輪ドリフトならぬ「4足ドリフト(気味)」で、難なくトラバースして行った。 (手前に石コロが出ている箇所からが雪崩の跡。犬っ子(妹1歳11ヶ月)がさっさと先に渡り切ってこっちを見ている。) この虚空蔵山(白鷹山)は、上杉家vs最上家の歴史なども引きずって、近隣地区の山入権などで非常にトラブルの多い山だったが、鷹山公の知恵でなんとか治まったと聞く。歴史的な事は別にしても、地勢的に戦略ポイントでもあり、また豊かな水源でもある事は間違い無さそうだ。 いずれにしても、誠に勝手ながらではあるが、この虚空蔵山(白鷹山)一帯を私たちの山野遊びのホームとさせていただいている。 |

このところの暖かさで、いろんな植物達のスイッチが入って来た様だ。道端にちっちゃな黄色も。雑草と言ってしまえばそれまでだが、葉っぱの形状から察するに「キク科のオニノゲシ?」ではないかと思う。。。(日の出時刻06:15の10分後頃)

昨日はご近所さんからフキノトウをいただいたので、晩飯はさっそく天婦羅と味噌汁で楽しんだ。自分では今年はなかなか見つけられずにいたので、他者に先を越されてしまった感があるが、でも、春を味わえた。 どこから聞いて来たのか分らないが、以前、カミさんが「<春は苦み>だよ」とか、ちょっと小洒落た事を言っていたが、そう言われると確かにそうだと思う。 さて、やまがたも、フキノトウやアサツキから山菜の楽しみがいよいよ始まる。 |

このところ暖かさが続いたせいか、田んぼの雪もすっかり融けて、早朝なのに凍らないところも出てきた。そんな水面に、朝焼けを背負った蔵王雁戸山が映り込んでいた。なんだか「サカサメガネ」みたいで失礼;(日の出時刻06:16頃)

観天望気の言葉の中で<朝焼けは、雨>というのがあるが、夕方辺りから雲が出て、明日からは雨が来るかも知れない。 ところで、昨朝は陽が強く射して来たという感じで、日照時間が乏しい東北裏日本の盆地にあっては、やはりそれなりに嬉しい。しかし、その代償として見えなくなってしまうモノゴトも多い。 例えば、砂糖菓子の様な霜に包まれたスミレの花など「妖精」性を語れそうとも言えるモノだが、それは、微細な光と言うか淡く降りてくる様な光の中でしか、なかなか眼に入って来ない。 野生動物たち(特に大物ほど)は、暗いところに潜んでいる事が殆どだし、日本のコトワザにも「谷神は死なず」というのがある。 物理的に「動くモノ」や「眩しいモノ」に、反射的に目が行くのは仕方ない。この深層には、おそらく、喰われる・狩られるという恐怖の記憶や危険回避の欲求という様な本能が大きく働いているからだろう。(実は、これを利用されてるって場合もけっこう多いが…、ま、これはこれで、またSome Day。)また、「この世には、妖精なんていない」というのが一般的であり科学的である事は分っている。私の2つ節穴(眼)で見ても、同じ様に認識している。 そんな私でも、昼間でも暗い杉林の中でひっそりと咲いていた「ササバギンラン(欄の一種)」の白く淡く半透明な姿に初めて出遭った時には、「あ、<妖精>っているんだぁー。」と思えた。 人って、「眩しさに目を奪われるもの」でもあり、「闇に光を見い出すもの」でもあり…と、けっこう厄介な存在だが、ま、これも仕方ないハナシだ。 ...もっと詳しく |

ドピーカンの朝を迎えた。こうなると、その輝きに圧倒されて周りの微細な光がかき消されてしまう感じがする。(日の出時刻06:18の20分後頃)

その様な訳で、今日は「山野遊びのパートナー(妹)」を紹介。 犬種は日本犬系の雑種で、先日紹介させていただいた兄(4歳1ヶ月)の実妹(1歳11ヶ月)。 特技は、人懐っこさと喰い負けしない事。近所のオバちゃん達のアイドル。 今朝の散歩から帰って来た後、なんだかオトナシイなと思っていたら、昨晩遊んだテニスボールをお供にお日様を背負ってウトウト。 さすが、山野での運動能力や判断力は4歳の兄には全然及ばないが、危険察知能力系はけっこう高い様だ。弱いものの長所かも知れない。 一昨年の晩秋に、ちょっと怖い系の野生動物とニアミスを起こしかけたが、先に気配を察して反応したのは、まだ一歳にもなっていなかったこの妹の方だった。 この反応とほぼ同時に、先ず兄がその気配のする方角の藪の中に突っ込み、妹が後を追う。直後、およそ20m先の藪で一回だけ「ガサッ」という大きな音を残して、気配は消えた。 お蔭様で、私とカミさんは事なきを得た。 |

犬っ子散歩コースの道端に小さなスミレ(の一種)が咲いているのを見つけた。

直径は5mm程だろうか。おそらく昨日の暖かさで咲き始めたのだろうが、朝の冷え込みで霜に包まれていて、まるでスミレの砂糖菓子の様だ。(日の出時刻 06:19頃) ま、花便りぃ〜なーんて、あまりガラじゃあない自分だけど。。。 若い頃ほど「花」にはほとんど興味が無く、誰かに花を贈る…なんという事は、あまりに照れくさく恥ずかし過ぎて、自分の行動パターンの外側に放置していた様な気がする。もしかすると、オトナになっていく途中で、ちょっと置きっぱなしにして来たのかも知れない。 でも、「来る時は、ちゃーんと来る」っという感じで、突如、活け花に興味が沸いたり、華道の本を読んだり、図書館から活け花の写真集を借りてきては、その構成(コンポジション)を写し取って、定規やコンパスを当てたり…という頃もあったりして。そんでもって、利休さんの<花は、野にある様に。>という言葉にはトドメを刺された感じだったっけなぁー。 ところで、やまがたでは、よく菊の花を食べるが、花を食べる文化を「花食文化」というらしい。現代フランス料理のヌーベルキュイジーヌの「花のサラダ」等に代表される様に影響を及ぼしているとも聞く。「花食文化」は、日本国内でも一定地域に偏っており、世界でも東アジア圏の一部とされている様で、けっこう珍しい文化らしい。 あれっ、でも、確か…私が知っている「スミレの砂糖菓子」は、<Made in France>だった記憶が。。。(ワケワカラン) ともかくも、まだまだ謎が多い…(ふぅ;)。 |

All Rights Reserved by shidareo

もうすぐ年度変り。

卒業とか、進学とか、異動とか・・・、何かと動きのある頃でもあり、それはそれで、いろんなドラマをもたらすんだろうな。でも、それは人の都合の方が勝った動きでもある。

今朝の霧は、誰かに惑わされている訳ではない。太陽や風、雲、地球の自転などと何時も共にゆったりとしている様で、実は、みるみる変化していく自然の運行そのものであり、どこにも無理が無い。

やまがたって、ずっと、そんなスピード感というかテンポでいて欲しいものだ。