大東住宅株式会社/佐藤晋悦

建具の点検と補修

|

雨戸・網戸の点検・補修

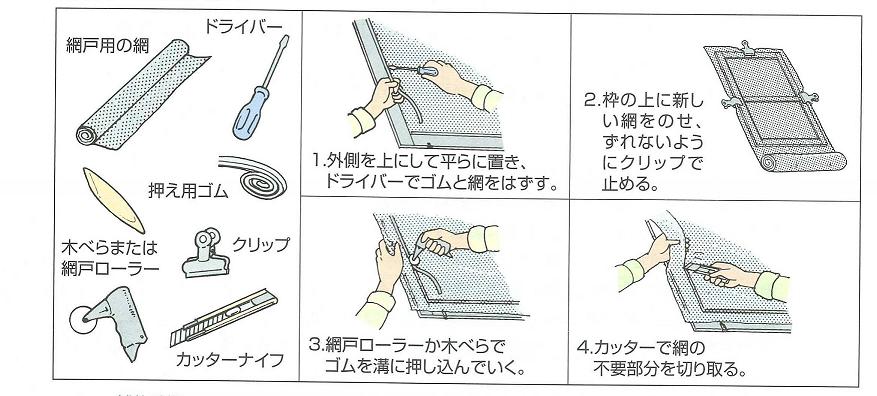

●起こり得る不具合 さび、建付不良、腐朽 ●自分でできる補修方法 ○網戸の張り替え  補修時期のめやす(維持管理状況により異なるので、あくまでもめやすです) 15年〜20年 木製網戸の取替え 20年〜30年 アルミ製網戸の取替え ※建付け調整は随時補修を行い、2〜3年を目安に異常がないことを確認しましょう。 折りたたみ式の網戸の網の張り替え 折りたたみ式の網戸の網が劣化して、伸びてしまったり、糸が切れてしまったりし た場合は、基本的には張り替えはできず、新品と交換することになりますので、家 を建ててくれた業者などの専門家か、網戸のメーカーのメンテナンスの相談窓口な どに連絡してみましょう。 (網戸のメーカーによっては、張り替えの依頼を受けてくれる場合もあります。) |

|

アルミサッシの点検・補修

●起こり得る不具合 開閉不良、すき間、腐食、シーリングの劣化による雨漏り・付属金物の異常 ●自分でできる補修方法 ○腐食の場合 傷により腐食してさびが出た場合は、市販の金属専用クリーナーで落としましょう。 ○シーリングの劣化による雨漏りの場合 アルミ製の窓枠と外壁が接する部分には、シーリング材(軟らかい ゴムのような材料)が充填されています。これは防水上重要なものですので、傷つけないようにしてください。 シーリング材が硬化し、はがれてきた場合は、雨漏りの原因となりますので、専門の業者に補修の依頼を してください。 ○開閉不良の場合 戸車に油をさすか、市販の潤滑油を吹き付けると、開閉をスムーズに行うことができます。 戸が重くなりキィーという音がするようになったら戸車の交換時期です。交換作業は専門の業者に依頼し ましょう。 ○建付けの調整 アルミサッシには、いろいろな箇所に調整ネジがあります・建物の完成の時点では適切に調整されていま すが、使用後3ヶ月〜1年くらいたつと不具合が生じることがあります。調整をすることによりスムーズになり ます。 ○戸車調整ネジ メーカーにより一様ではありませんが、戸の下枠などについています。 調整ネジを回すことにより建具の上げ下げが調整できるようになっています。 ○クレセント(締まり金具)の調整 クレセント本体についているビスを少しゆるめて上下にスライドさせることにより調整します。特殊な形状の ものはメーカーの取扱説明書を参照してください。 ○気密ピースの調整 サッシのレール部分からすき間風が入る場合は、レールとサッシを密着させている気密ピースの調整をしま す。気密ピースを下げ、風が入らないようにしましよう。  |

|

玄関建具の点検・補修

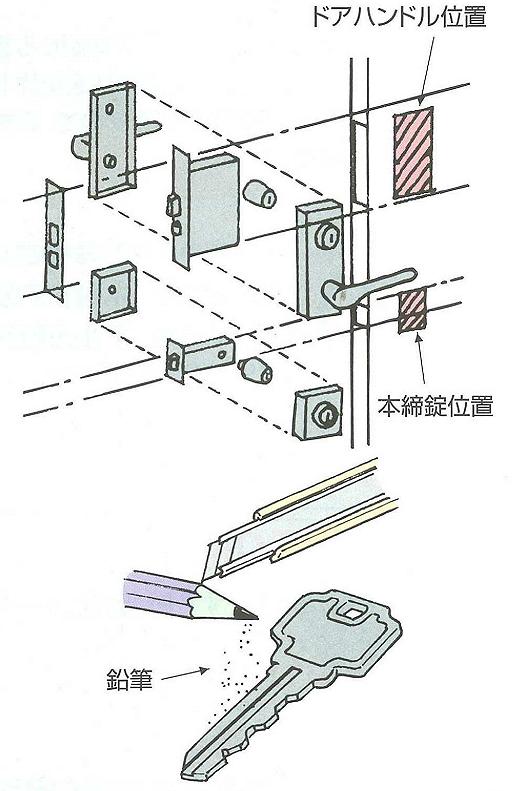

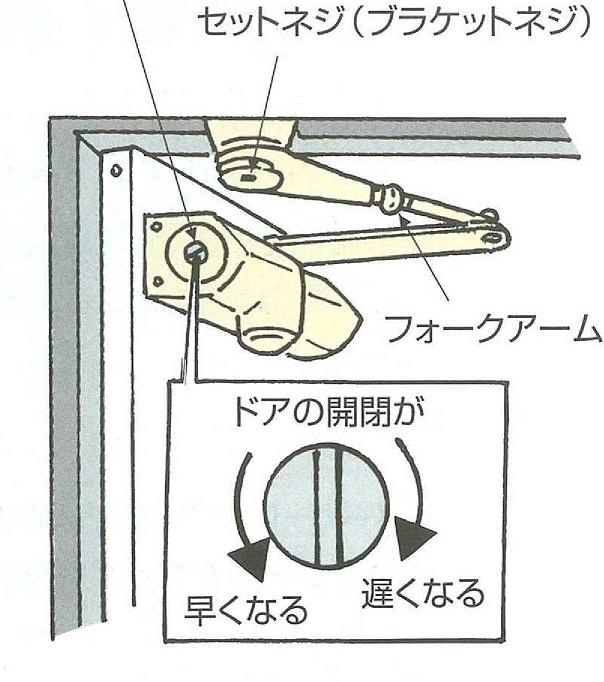

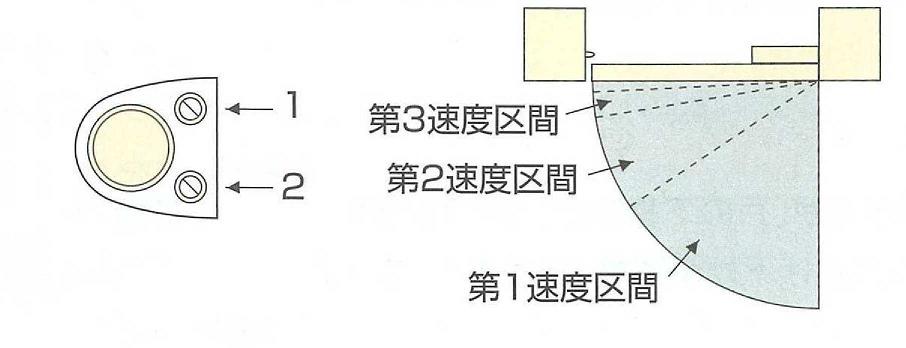

●起こり得る不具合 開閉不良、すき間、腐食、付属金物の異常 ●自分でできる補修方法 ○ドアが閉まらない場合 ドアが閉まらない場合は、丁番のビスがゆるんでいて、ドアが下がってい る場合 がほとんどです。 ビスをしっかり締め直すか、それでも駄目な時は専門の業者に依頼して早 急に補修しましょう。 ○ドアが重い、またはギイギイ音がする場合 丁番の油不足が原因です。ドアを開けて、丁番を支える芯棒部分に少量の 機械油をさすと軽くなります。  ○鍵の出し入れがしにくい場合 鉛筆(2B〜4B)の芯を粉状にして鍵にまぶすか、鍵穴に注入し、2〜3度抜き差しするとなめらかになります。 なお、鍵穴に油を注入することは、ほこりなどの付着を招き、かえって故障の原因になりますので、絶対にやめましょう。 ○ドアの閉まる速度を変えたい場合 ドアがいつでも一定の速度で閉まる設備をドアクローザといいます。自然に閉まるので、無理に手で引っ張らないように しましよう。 ドアの閉じる速度は、ドアクローザについている調整ネジを操作することにより調整できます。速度は、ストップ開始角度 までドアを開けた位置から、ドアが閉まるまでの時間が5〜8秒を目安に調整します。「十」もしくは「一」ドライバーで廻す 場合、左に回しすぎるとネジが抜けて、本体内の油が漏れてきますので気をつけてください。油が抜けると、寿命が極端 に縮まります。 ネジが2箇所ある場合は、第1速度区間と第2速度区間を調整できます。 ネジが3箇所あれば、第3速度区間も調整できます。 ブラケットネジがゆるんでいたら締め、油が漏れていた場合や開閉速度が調整できなくなった場合は取替え時期です。   ドアクローザーの不具合 ネジを廻してもドアを閉じる速度が調整できず、ドアが激しくバタンと閉まる場合 は・油圧が全く効いていません.寿命(通常約15年)ですので・ドアク・一ザを交換 しましょう。 ドアクローザの不具合は危険を伴いますので、必ずドアクローザの取扱説明書をよ く読み・修理・交換は専門の業者に依頼しましょう。 補修時期のめやす(維持管理状況により異なるのであくまでもめやすです) 15〜20年木製ドアの取替え 20〜30年アルミ製ドアの取替え ※建付け調整は随時補修を行い、2〜3年を目安に異常のないことを確認しましょう。 |

All Rights Reserved by s-sato

身近で日常手が触れる機会が多く、汚れや不具合の生じやすい部分です。ちょっとした補修の

方法を知っておくと、家庭において容易に対処できます。

●起こり得る不具合

開閉不良、すき問、取付金具の異常、破損、汚れ

●点検のチェックポイント

○ゆがみやすき問を目視で確認

木製のドアは2〜3年を目安にゆがみやすき間がないかを点検し、建付調整は随時行いましょう。

●自分でできる補修

○ドアの下がりの補修

�あらかじめドアの下にクサビや木片をはさみ、ドアを正常な高さに固定した後に、丁番のネジを取る

�丁番を外し、ネジ穴にエポキシ系接着剤を充填

�丁番を戻し、ネジを締めこみ、接着剤が硬化するまで待つ

○引き違い戸のすき問の補修

引き違い戸上部のすき間は敷居の中央部が下がった時に起こります。これは、敷居に用いる木材の

反りが影響するもので、住まいの構造本体に影響するものではありません。和室においては、たたみを

はがして床下地材と敷居の間の飼木を入れ替えることで調整できます。

洋室においては、床下より調整しなければなりませんので、簡単にはできません。専門の業者に依頼しましょう。

○障子・ふすまの張り替え根太

ふすまは2〜3年ごと、障子は1〜2年ごとを目安に張替えをするのが理想的ですが、小さいお子様がいる家庭

などでは落書きや穴を開けるなどのいたずらがあるかと思われます。

最近では張る材質も破れにくいものや・落書きを簡単に落とせるものなどが販売されていますので、張替えの際

に検討してみましょう。

また、障子やふすまの内部を構成する桟がま斤れてしまうと強度が低下します。

ふすまは折れた部分を両側から添木を当てて補修しても張り替えれば見えませんが、障子の桟は片側から見え

てしまいます。

目立つほどの大きな破損は、専門添木の業者に補修を依頼したほうがきれいに仕上がります。

木製のドア

木製のドアは意外に重量がありますので作業の安全にご注意ください。