▲クリックして拡大画像でご覧ください

胸騒ぎの潮干狩り

先日、40年ぶりで潮干狩りに行ってきました。いわゆるばら撒(ま)き型のところです。天気も良く1000人以上はいるなぁ、という盛況ぶりでした。950円の入漁料の元をとるには? と計算したら、1kgと判明。規定では3kgまで採っていいのですが、欲張らず1kg採ったらやめよう、と考えたのです。

「全然いないねぇ」と表面を掻(か)きまくりながらの周囲の人たちの会話をよそに、こっちは採れ放題。

いるはいるは! 深さ10cm~15cm位のところ、そこはまるで金脈のよう。1.2kgと計量され、満足して一服へ。

「潮干狩りなんて、早く行く必要はないんだな。ポイントは掘る深さだな」などと一人悦に浸っていました。

「どれどれ、そろそろみんなの様子でも見てこよう」と漁場に戻る途中、異変に気づきました。収穫を終えて帰る人たちの網に入っている貝、何やらずいぶんデカい! そして丸々としている! 「ん?」・・・。

漁場入口で不安が的中しました。計測秤の脇に大きなカゴがおいてあり、そこにたくさんの貝が捨てられているのです。さっきまで一生懸命採っていた種類の貝です。

「あのう…」と恐る恐る声をかけました。「この捨てられている貝は一体何ですか?」

「ああ、これ? ブタ貝っていってね。泥を吐かないから食べられないよ。釣りの餌くらいにはなるけど」

「すみません、私の貝、調べてもらえますか?」ザザザっとカゴにあける。

「ああ、この1個だけだね、アサリは」

ギョギョッ! 女房には出掛けに、今日はアサリご飯とアサリの味噌汁、って言ってきたのだ。帰りの集合時間まで残り10分。

「どの辺りを探したらいいでしょうかねぇ」(内心かなり慌てています)

「全体的に撒いているからどこでもいいんだけど、強いて言えば人が掻いてないところだね」

そうは言われても、もうこの時間で人が掻いてないところなんて、潮が引いたばかりの泥のところしかない。よ~し、と張り切って泥の中でやっていたら、長靴がはまり込んでバランスを崩し、スッテン泥だらけ。

泣きっ面に蜂、とはこのことだ!

そういえば、さっき隣で掻いていた人たちが「その平らのはだめだよ」って言ってたっけ。思えばブタ貝のことでした。「アサリは浅いところにいるから浅利っていうんだよ」って言っていた人もいたっけ。やっぱり人の話をよく聞くもんだ、疑問に思ったら質問すべきだ、まず最初に注意点を確認すべきだ、と反省。

『「ブタ貝に注意」っていう看板くらい出しておいてよ』という捨て台詞を吐くのをグッとこらえ、しかし帰りのバスの中で仲間には言いまくりました (*^_^*)

さて、最後の必死のがんばりで3個をゲットし、その日の収穫合計4個。バス代と合わせて2000円の会費だったので、1個あたり500円の高級アサリでした。1杯2000円相当のみそ汁が最高の味だったことは言うまでもありません。

ハモコミ通信2009年5月号 胸騒ぎの潮干狩り

ハモコミ通信2009年4月号「みる」と「さわる」は大違い

▲クリックして拡大画像でご覧ください

「みる」と「さわる」は大違い

昨年9月号と今年1月号でもご紹介させていただきましたが、弊社では今年10月に仙台ゾウ・プロジェクトというのを行います。千葉県「市原ぞうの国」で飼われている非常に訓練されたゾウさん(映画「星になった少年」に登場のランディという名のメスのアジアゾウ)を1週間仙台に連れてきて、学校などに出前する、というものです。

オーナーがなかなか決まらない中、先日そのランディに会に行きました。無性にさわりたくなったのです。

もちろんこれまでも2回行って間近で観察はしていたのでが、どうしてもさわらなくちゃと思ったのです。

さて、その感触は…?

思ったよりふわっと柔らかく、そして何より温かかったのです。目を合わせて「今度よろしくね」と念じました。何だか伝わったような目線を感じました。

たったこれだけの体験でしたが、涙が出そうになりました。さわるっていうことはその命を直接感じるっていうことですよね。さわっただけで、急に身近でいとおしい存在へと変わったのです。

「市原ぞうの国」では子ども達の歓喜の声が止みません。

ショーを観るだけでも歓声が上がります。間近で見れるというだけでも他の動物園とはまったく違います。

でも何より、鼻にぶら下がったり、背中に乗って散歩したり、餌をあげたりというふれあいができるからです。しかもモルモットやヤギ、ポニーといった小動物じゃなく、陸上動物最大の我らがゾウさんと!

仙台ゾウ・プロジェクトでも、餌をあげる時に必ずタッチできるようになっています。100人綱引きも楽しめます。子ども達にバーチャルではないリアルな体験をさせてあげたいと思いませんか?

与謝野晶子さんの「柔肌の熱き血潮に触れもみで 寂しからずや道を説く君」ではありませんが、我々ヒトのコミュニケーションでももう少しスキンシップがほしいところですね。

ハモコミ通信2009年3月号 ライフロール(人生上の役割)その2

▲クリックして拡大画像でご覧ください

ライフロール(人生上の役割) その2

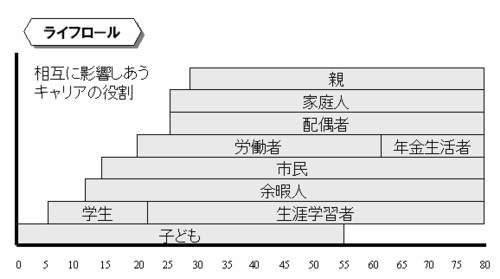

先月号に続きライフロール(人生上の役割)についてみていきましょう。

前回ご紹介した下図をもとに、それぞれの時の役割の比率を仮想してみたのが上図です。

この模様こそが、その人の人生縮図と言えるかもしれませんね。いい、悪い、というものはないと思います。

しいて言えば、それぞれの人が思い描いたものに近いのがいいのでしょうか? なかなかままなりませんが…。

上図は、大学を卒業して27歳で結婚し、30歳で親となり、60歳で一旦定年になった後、65歳まで働く男性を仮想しました。作成して気づいたことがたくさんあります。

まずそもそも人生80年でいいのかということ。私は真剣に100歳まで生きようと考えているので、横軸の長さが変わります(笑)。

また、縦軸にも違和感を感じました。確かに1日は24時間、1年は誰にとっても365日。でも命を輝かす時、120%あるいは150%位に伸びることもあるのかな、って。

また、市民という役割があること自体、日本人にはピンとこない感覚ですね。言葉を地域社会と置き換えるとわかりやすいかもしれません。

子育てをする女性はまったく違うし、定年後のデザインも人それぞれでしょうね。

あなたもご自身の図を作ってみてはいかがですか? おもしろい発見があるかも知れませんよ。

ハモコミ通信2009年2月号 ライフロール(人生上の役割)その1

▲クリックして拡大画像でご覧ください

ライフロール(人生上の役割) その1

最近ワークライフバランスという言葉をよく耳にしますね。社会全体としての雇用のあり方という視点で捉えられていることのほうが多いように感じますが、ここでは個人の生き方として捉えてみます。

アメリカの心理学者ドナルド・E・スーパー氏が提唱したライフロールという考え方を図に表すと以下のようになります。 ※ロールというのは役割のこと。

もちろん人それぞれですから、両親を早く亡くされた方は、一番下の「子ども」という役割が短いでしょうし、生涯学習者(会社帰りに英会話スクールに通ったり、資格取得のための勉強をしたりなど)という役割は途切れ途切れかもしれません。結婚しなければ配偶者と親という役割はありません。家庭人という役割も独身の人にとっては必要最小限の家事をこなす時間ということになるでしょう。

また、同じ役割でも、「子ども」と言ったとき、自分が子どものころと、大人になってからの「子ども」は意味合いが違いますよね。そう、親孝行したり介護したりといったことが発生してくるのです。

さて、何を言いたいかといいますと、このような役割を持っている、という自覚を持ちながら、ではどの時期にどの役割をどのくらい優先させるか、という自分なりの基軸を持っておくと心が軽くなりませんか?ということなのです。どんな役割を持ってどのくらいの割合で大切なことを優先させていくか。これがその人のその人たる所以(ゆえん)なのでしょう。

例えば、仕事と家事、そして親としてのことでアップアップなところにPTAの役員の仕事(市民)がまわってきたとします。

そのように役割が複層したときこそ、この割合を考えることによって、周りに振り回されていると感じることなく、自分自身をコントロールできるのだと思います。

ワークライフバランスというと、仕事を減らす方向の話が多いのですが、逆もありでしょう。この時期は仕事優先でいいのだと割り切っておくことにより、やらされ感ではなく、自らの意思、積極的な気持ちで乗り切っていけると思うのです。

ハモコミ通信2009年1月号 ゾウ・プロジェクトの正念場

▲クリックして拡大画像でご覧ください

ゾウ・プロジェクトの正念場

昨年の9月号で「私の夢」と題して、母校に象さんを呼んできたい、ということをお伝えしました。

おかげさまで、夢が現実のものとして動き出すことができました。『観客効果』と言われているものの力を実感。 ※たくさんの人に宣言することで夢が叶う

さて、母校だけじゃ1人の夢。せっかくだから他の人にも 『子ども達に一生の思い出をプレゼントするコト』 を周年企画などに活用してもらおう、ということにしました。 夢の拡大と分かち合いです。

主に仙台市周辺に限られますが、空白のところを平日は学校、日曜日はイベントなどで活用していただきたいところです。

そういえば、あそこの会社は今年20周年って言ってたな、など、いい情報ぜひ教えてくださいね。

本 『夢をかなえるゾウ』

この本って私のために書いてくれたの? と思えるようなタイトルです。この著者水野敬也さんをぜひ10月4日(日)のイベントに呼びたいと計画中です。

「成功法則書を読んでも人が成功しないのはなぜか?」

この非常にリアルな疑問に対して、1つの解答を用意した、という点がこの本の最大のウリですね。

主人公は「人生を変えよう」と思っているけど、何も変えられない普通のサラリーマン。そこへある日突然、ガネーシャというゾウの姿をした神様が現れ、主人公の家にニートとして住みつき、ゲームをしては寝るだけの怠惰極まりない生活を始めます。

しかしガネーシャは自信満々にこう言います。

「今からワシが出す簡単な課題さえこなしていけば、お前は確実に成功する――」。

成功を願う普通のサラリーマンとぐうたら神様ガネーシャ。

この二人が「成功するためにはどうしたらいいか?」「そもそも成功とは?」という自己啓発書のメインテーマを、愛と笑いで説いたファンタジー小説。

現在170万部を突破したまさにベストセラー本。

飛鳥新社 定価1680円

ハモコミ通信2008年12月号 サプライズは2つ以上用意せよ♪

▲クリックして拡大画像でご覧ください

サプライズは2つ以上用意せよ

先日、中谷彰宏さんの講演を聞いてきました。テーマは「鼻血が出るほどの企画」。

「良かった」程度の感想では、人を行動に駆り立てたりしない。「最高」の更に上を行くものを作らないと・・・。

では、そのためにどうしたらいいのでしょうか?

氏は、 2つ以上のサプライズを用意する、ことを提唱されていらっしゃいました。1つだけのサプライズは、実はうまくいかないこともあるし、うまくいったとしてもインパクトに欠ける。2つ用意すると、3つ目の偶然のサプライズをも引き寄せることがある、と。

忘新年会のシーズン、幹事さん、せっかくの役回り、単なる「お疲れさん」で終わらせず、「永久幹事任命!」くらい言われてみるのはいかがでしょうか? ちなみに私は2つの所属団体でそうなっています(笑)。

そんなの面倒くさい? そうかもしれませんね。でも・・・、与えれば与えるほど、得るものも大きいのです。

ハモコミ通信2008年11月号 マンボウスイミングで学んだこと その2♪

▲クリックして拡大画像でご覧ください

マンボウスイミングで学んだこと その2

先月に引き続き水泳のお話。50m泳ぐと息絶え絶えだった私のクロール。ある時ふと「 1500mを連続でスイスイ泳げるようになりたいなぁ」という願望が湧いてきて、週1回のプール通いが始まったのでした。

「連続で」のほうは、マンボウのような超ゆっくりではありますが何とか達成できたので、「スイスイ」にチャレンジです。そこで再度モデリング(マネ学習)をしてみようと思いました。上手な人の、手のかき方、息継ぎのタイミング、バタ足の具合。これらはモデリングの基本VAKのうちのK(体の使い方: Kinesthetic)。V(焦点の当て方: Visual)、A(言葉の使い方: Auditory)については、見ているだけでは埒(らち)が明きません。そこでいいことを思いつきました。

プールの監視員の人に指導してもらおう! というものです。夏休みの子どもの水泳監視とは違い、夜のプールにはおぼれそうな人は来てません。こう言っちゃなんですが、暇そう、に見えたのです(*^_^*)。

私がいく時間帯にいることの多いI さんを勝手に師匠にしてしまいました。I さんも熱心な下手っぴが生徒になって、ちょっとやりがいも感じているようです。「視線は向こう岸へ(V)」「頭が沈み過ぎ(K)」「手の入水が手前に入り過ぎ、もっと遠くへまっすぐ(K)」「一番進むのは体が伸びている状態を維持している時よ(V・K)」・・・。100m泳いでは手取り足とり指導をいただき、またそれを意識して泳ぐというスタイルを続けました。

I さんは褒め上手。ちょっとでもよくなると褒め、悪い部分を指摘するのはこちらが求めるときだけ。それもかなり気を遣ってくれました。あるときいつものI さんの代わりにKさんが担当に。100m泳いで、「どうでしたか?」と聞くと、いきなりいろいろ欠点を説明されました。確かにその通りなのでしょうが、もうちょっと優しく言ってほしいなぁ、などとついついI さんと比べてしまいました。

ところが・・・。Kさんの言うとおりやってみたら、これまでなかなかできなかったことができるようになったのです。はっきり一皮むけた感じがしたのです。実際はI さんも言っていたことなんだけど、表現が違っていたからか、スーッと体に入ったのでしょう。

I 先生がダメで、K先生が優秀というわけではもちろんありません。同じ人からだけ教わるのではなく、違った人の目、焦点の当て方、表現の仕方、が必要なんだなぁ、と改めて感じた次第です。浅田真央ちゃんがコーチを変えたりしているのはそういう意味なのですね。こうしてプカプカマンボウは、少しずつスイスイに近づいていっています。

最後にマンボウ時代、息苦しさの中でふと湧きいてきた感情についてお知らせしますね。

自分は確かに今息苦しくなってきている。けれど、立ち止まってしまえばいくらでも存分に空気を吸えるじゃないか。喘息や肺に疾患のある人は、日常の呼吸が苦しいわけでしょう。そんな人に対して、また、そこから派生(はせい)して、父を含め病気で苦しんでいる人たちすべてへ思いが至り、優しくいとおしい気持ちがとめどなく湧いてきました。酸欠は人を優しくするのかな(*^_^*)。

ハモコミ通信2008年10月号

▲クリックして拡大画像でご覧ください

マンボウスイミングで学んだこと その1

私の水泳といえば…。クロールは50m泳ぐと息絶え絶え、平泳ぎも同様でした。それでも健康のため、たまにはプールに行って、細切れに休みながら泳いでいました。

あるとき、ふと「クロールで1500mを連続でスイスイ泳げるようになりたいなぁ」という願望が天から降ってきました。そこで「そうだ!上手な人をモデリングしてみよう」と思い立ったのです。ずいぶん前に、このハモコミ通信でも書きましたが、モデリング(マネ学習)の基本はVAK。その人は何に焦点を当てて(視覚Visual)、どんな言葉を使い(聴覚Auditory)、どんな体の使い方をしているか(体感覚(Kinesthetic)。

まずはじっくり上手な人の泳ぎ(体の使い方 K)をしばらく眺めてみました。すると面白い発見が。それまでの私と大きく違っていたのは、「思いっきり息を吸っている」ということ。確かに自分の息の吸い方はあまり思いっきりという感じではなく、むしろ慌てて吸うためにだんだん吸えなくなっていき、最後苦しくなって終了というパターンだったのです。

「ヨシ、ゆっくりでいいんだ。力を抜いて、息さえたっぷり吸えれば、長い距離だっていけるはず(焦点の合わせ方 V)」

やってみて自分でもビックリ。本当に本当にゆっくりゆっくり、力を入れず、ただ息を思いっきり吸うことだけに集中して泳いでみたら…。なんと、いきなり400m泳げたぞ~!(マンボウのようなのろさでしたが)その遅さたるや、隣のコースでダサい平泳ぎ(2回かいて1回息継ぎというやつ)をしている年配の女性にも抜かれちゃうほど。でもいいのです。まずは長い距離を泳げるようになることが目的なのだから。

この新しい焦点を得たおかげで、俄然ヤル気がでてきました。「ヨシ!毎週100mずつ距離を伸ばしていこう。そうすればやがて1500mに達するわけだ」

こうして毎週のマンボウスイミングが始まったのですが、結果から言えば、紆余曲折しながらも、何とか1500m連続で泳ぐことができました。そして今、もう1つの目標、「スイスイ」に挑戦中です。その過程で多くのことを学んだので、それをお知らせしますね。

まず1つ目は、ガチガチの目標設定は人を苦しめてしまう、ということ。

毎週100mずつ増やして、という目標を決めましたが、人というのは体調のいいときばかりではありませんね。精神的に乗ってないと、それが即泳ぎに影響してきました。700mまでは順調に伸ばしていけたのですが、今日は800mというとき、苦しくて200mでストップ。メンタル的なダウンでした。

元来自分に甘い性格ゆえ、まぁこういう日もあるだろう、気にせずやっていこう、と自分を慰めつつ続けました。水前寺清子の歌♪三歩進んで二歩さがる♪ってやつです。結果してそれだから続いたのだと思います。もし絶対目標から外れてはいけない、という風に考えていたら、水泳が嫌いになり、リタイアしていたでしょう。これって仕事も同じだな、って気づいたわけです。おっと、続きはまた来月号で。

ハモコミ通信2008年9月号

▲クリックして拡大画像でご覧ください

私の夢

先日、渋沢栄一氏の夢七訓というのを久しぶりに聞きました。そして改めて自分の夢について考えました。私の大きな夢はとりあえずおいておいて、手近に叶えたいものをお伝えしようと思います。手近とはいいながら、すでに10年間あたためてきたものです。

それは、母校(黒松小学校)に“象”を呼んでくること。

ゾウさんが自分の母校の校庭を自由に歩き回っている様子を想像してみてください。こんな愉快なこと、ないでしょう?

10年前、とあるイベントを企画していたときのこと。人集めをどうしようか、という話し合いの中で、冗談でゾウさんでも連れてこようか? となぜか口から出てきたのです。そのときは笑われて終わったのですが、自分の中では面白いと思い、いろいろ調べました。

CMやテレビ出演用の飼い慣らされたゾウさんを飼っているところが千葉県市原市にあること(映画『星になった少年』に出てくるナンディという象もここの所属)、1日のレンタル料、運搬費等で250万くらいかかること、宮城県の危険動物には指定されていないこと。

ゾウさんとできること。人を背中に乗せて歩いたり、子ども50人と綱引きをしたり、鼻にぶら下がったり、サッカーをしたり・・・。もちろん餌をあげたり、記念撮影もできる。うんちを肥料にしてゾウの花壇を作るのも面白いなぁ・・・。背中に乗るための抽選券は、地元商店街で買い物をしたときに補助券がもらえるようにすれば、商店街の活性化にもなるぞ。これを仕切るためには多くの地元の人たちの協力が必要だから、おやじの会をつくっちゃおう! 夢は広がるばかりでした。

ちょうど翌年が小学校の30周年というタイミングだったこともあり、PTA会長に直訴して記念事業検討委員会でこの企画を熱っぽく語りました。結果は?

「おおっ、それは面白いね。ぜひやりましょう!」という顔が半分、「そんなのをやることになったら大変だから、やめてくれ」という顔が半分。PTAは有志ではなく、半分義務的に集まった集団なので、無理もありません。ということで、10年前は有志のおやじの会をつくっただけで終わりました。

10年前が30周年ということは、来年40周年です。弊社も25周年。いいタイミングです! 今回は、うちの小学校だけじゃなく、12校分のスポンサーを募って午前・午後1日2回 『1週間のゾウさん巡業』 という計画を練っています。来年、仙台にゾウさん旋風が巻き起こるか、乞うご期待!!

せっかくなので、渋沢栄一氏の夢七訓を記します。

夢なき者は 理想なし 理想なき者は 信念なし 信念なき者は 計画なし 計画なき者は 実行なし 実行なき者は 成果なし 成果なき者は 幸福なし 故に 幸福を求める者は 夢なかるべからず

ハモコミ通信2008年8月号

▲クリックして拡大画像でご覧ください

エコロジーについて思うこと その2

先月号で、コミュニケーションをよくすることが、弊社としての地球環境問題に対する対策である、ということをお話ししました。

無駄なこと① : 不良品を作ってしまうこと (=製造側とのコミュニケーション不足、確認不足)

無駄なこと② : 売れない商品を作ってしまうこと (=お客様とのコミュニケーション不足)

無駄なこと③ : 使われない商品を売ってしまうこと (=時代とのコミュニケーション不足)

この中で一番むずかしいのは時代とのコミュニケーションでしょうね。

松井証券の松井道夫社長の言葉、「経営者の時代感覚こそが最大のコスト」、という言葉がしびれます。

一般的には、人件費が最大のコスト、などと言われますが、松井社長のほうが的を得ていると思います。

では、私の持っている時代感覚は何か?

時代のキーワードを挙げていけばキリがないですが、私としては、「スピードと心」をクローズアップした時代感覚でやっているつもりです。

「スピード」は、好むと好まざるとに関わらず、もうそういう時代になってしまっていますよね。我が家のマスコットハムスターのチョリッチョくんを見ているとマウスイヤーなるものが実感としてわかります。

何しろちょこまかと動きが速い! ドッグイヤーからマウスイヤーの時代へ、などと言われている昨今、これに背を向けては商売はできませんね。

もう一つの「心」。

むずかしい分野ではありますが、いつの時代も重要ですね。人間が本来持っているスピード以上のものが要求されてくるとなると、必ずどこかで歪(ひずみ)がでてくると思います。人が求めて止まない、「自己重要感」への配慮や、「つながり」を求めている心にも注目しています。

先日、徳島県上勝町の「おばあちゃん達の葉っぱビジネス」で有名な横石知二さんの講演をお聞きしました。氏は「出番を創る」という表現を使っておられました。

それぞれの人が、仕事上イキイキと活躍できる場を創るためにどうすればいいか? 今、何がその人に必要なんだろうか? を求め続けると答えがでてくるのではないかと、感じています。

弊社はコミュニケーションツール、安全ツールといった道具の販売が生業(なりわい)です。道具は使われてナンボ。有効にお使いいただける=エコロジー、を肝に銘じ、「スピードと心」を念頭に、今後も精進していきたいと思っております。