:: 歴史/伝統工芸

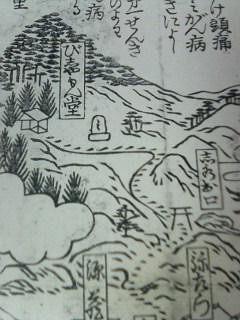

この版画は塩とり場とあることから、上杉鷹山公

が塩田を作って温泉から塩をとっていた寛政期の 版画と思われます。明治の小野川よりももっと 多くの宿があったことがわかります。大火があったので 整理されたのでしょう。 |

米沢から喜多方、会津方面に向かう途中、

小野川に左折する所に館山発電所がある。 その場所に中世の城跡がある。この城の 築城者は、奥州藤原一族の新田冠者経衡 と伝えられ、代々新田(仁井田)を名のり 大江長井、伊達に仕えたといわれています。 伊達の重臣として正宗と仙台に移り中村性 を名のったとつたえられます。 |

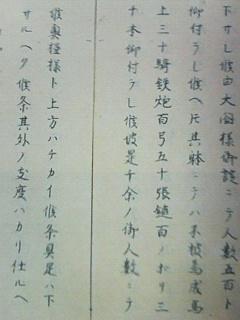

これは、京都大学図書館でネット公開している

伊達成実の「伊達日記」です。米沢城から岩出山城 (鳴子温泉の近く)に移封される様子を正宗の側近が 後年振り返って、記したものです。わずか1000人 ばかりで、移っていった様子がわかります。福島北部、 置賜盆地を200年支配した大家臣団を擁する伊達の 居残り組はその後どうしたのでしょうか。 小野川の近く館山発電所に中世の城跡があります。 |

小野川温泉の旅館にお城の名前がついている

旅館が多い。 坂本屋ー坂本城、春木屋ー春木城 宍戸城、堺城、山川城、二階堂城,梁川城。 徳川250年間の支配以前は、伊達が200年間 この地を支配していたわけで、名字からすると 伊達の宮城県岩出山城移封の際の居残り組の系列か あるいは、それ以前の奥州藤原期、坂東武士の系列 のものか、いずれにしても藤原系の名前が多い。 坂本城は、亘理で伊達が支配していた時期が長く 遠藤という名は、伊達にも関係してますし、さらに それ以前の藤原にも関係した名前です。 |

伊達騒動で殺傷沙汰を起こし亡くなり、長いあいだ

奸臣呼ばわりされていた原田甲斐宗助は、 山本周五郎のあまりにも有名な「樅ノ木は残った」 で主家伊達家の滅亡を救った人として描かれ評価が変わり ました。樅の木は、原田家の愛木とされてきたものです。 |

copyright/小野川温泉 吾妻荘

毘沙門様だったどうかまでは、子供のころで

知らない。 安永元年(1772年)製塩始まり

天保2年(1831年)洪水で、塩とりばと

富士や弥兵エ以北17戸流失。とあります。

天保14年(1843年)毘沙門堂再建。

梅津弥平エ、鈴木宗益の名が施主にみえます。

梅津さんは、現在、小野川に住んでいませんが

上杉の定宿であった富士屋さんの子孫です。