朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

序

此處には東北の冷害がある。北方の水の災が ある。天をさす稲穂のなげきがある。そして 農民の低いが凄い言葉がある。人の決して忘 れてならないものがある。世を擧げて一つの 方向に全力を致せねばならぬ時、國に心の和 を最も貴しとして必ず之を守り通さねばなら ぬ時、上ばかりを見て無思慮の強引を重ねる のは危険である。低く生きて下を深く見る事 こそ銃後をまもる者の責任であり、しかも其 の透徹の甚だ難いことが嘆ぜられる。詩人は 機微を見る。寸言片語の間に底邊の全生活を も把握する。この詩集の特殊の色調に人は目 をみはるであろう。人をして目をみはらしめ る力を此の詩集が持ってゐる事を信ずる。 一冊の詩集も斯かる時深い洞察への道を人に 開くのである。 高村光太郎 ※海野秋芳詩集『北の村落』より抜粋 ※写真は原稿です。 →夭折の詩人 海野秋芳 |

{PDF} ダウンロード 307.3KB_Adobe PDF

〜徳川家康400回忌記念〜 紅葉の大沼浮島と徳川家御位牌見学会 浮嶋稲荷神社別当大行院(だいぎょいん)は、鎌倉時代に源氏の祈願所になったことにはじまり、代々、時の武将や領主さらに幕府の崇敬を受け、祈願所としてその時代の権力者に奉仕してきました。江戸時代には127石4斗余の朱印地を安堵され、代々の徳川将軍家の位牌を安置して安泰を祈願しています。 この度、徳川家康400回忌にあたり特別に拝観させていただけることになりました。紅葉の美しい大沼に浮かぶ浮島も見学致します。この機会にぜひご参加下さい。 日 時 10月25日(日)午前9:30〜12:00 内 容 浮嶋稲荷神社〜紅葉の大沼浮島〜大行院(予定) 参加実費 500円(資料・保険代等実費) 募集人員 20人程度 講 師 最上俊一郎氏(大行院52代別当) 集合場所 浮嶋稲荷神社駐車場 申し込み エコルーム TEL0237-67-2128(月・木休み) 主 催 朝日町エコミュージアム案内人の会 協 力 大沼大行院 NPO法人朝日町エコミュージアム協会 ※写真右/黒沢祥子さん撮影(2014秋) →大沼浮島エリア チラシを上記ダウンロードボタンより開くことができます。 |

{PDF} ダウンロード 953.3KB_Adobe PDF

紅葉の高田山ブナ林探索会2017 新緑の季節とは一味違った、美しく紅葉したブナ林の中を散策してみませんか?道中にはヤマナシの古木や炭焼きの跡なども。晴れた日には展望台から大朝日岳や宮宿の町並みを望むことができます。※約2時間30分程度のコースになります。 日 時 11月5日(日) 9:30〜12:30 ※昼食をご持参ください。 集 合 高田公民館(三中丁63 ) 案 内 佐竹啓次(朝日町エコミュージアム案内人の会) 定 員 20人(申込締切10/31(火)まで) 参加費 500円(資料・保険代) お申し込み・問い合わせは エコルーム電話0237-67-2128 ←メールは左記申し込みフォームよりどうぞ pdfチラシは上記↑ダウンロードボタンより開いてください。 |

毎年、早春に開催され大盛況となる「高田山ブナ林探索会」の秋バージョンを開催いたします! 新緑の頃とは違う秋の装いのブナ林の中を散策してみませんか? 途中には、ヤマナシの大木や伝説の残る地獄沼、かつての朝日修験の古道もあります。晴れた日には、東展望台から宮宿の町並みを、西展望台からは雪をまとった大朝日岳を望むことができます。

日 時 10月31日(土)9:30〜13:00※昼食をご持参下さい 集合場所 高田公民館(朝日町三中丁63) 案内人 佐竹啓次 募集人員 20人(申込み〆切10/28まで) 実参加費 500円(資料・保険代) お申込み エコルーム☎0237-67-2128(月・木休み) 主 催 朝日町エコミュージアム案内人の会 協 力 NPO法人朝日町エコミュージアム協会 |

新緑の頃とは一味違った美しく紅葉したブナ林の中を散策してみませんか? 道中には、ヤマナシの大木や炭焼きの跡なども。晴れた日には展望台から大朝日岳や宮宿の町並みを望むことができます。

日 時 10月22日(土)9:00〜11:30 ※昼食をご持参下さい 集合場所 高田公民館(朝日町三中丁63) 案内人 佐竹啓次 募集人員 20人(申込み〆切10/21午前まで) 実参加費 500円(資料・保険代) お申込み エコルーム☎0237-67-2128(月・木休み) 主 催 朝日町エコミュージアム案内人の会 協 力 NPO法人朝日町エコミュージアム協会 →高田のブナ林について |

|

〈幸運の重なった発見〉

大隅遺跡については、本当にいろいろな幸運が重なって起こったのだと思う。明鏡橋の工事、大竹國治さんの発見、田原眞稔さんへの紹介、そして私が田原さんのを見せてもらって実測図を書いた。さらに、「縄紋」第三集に「粗石器に関して」として載せたことなど、幸運が次から次へと続いたのが大きな原因だと思う。 〈田原さんの指導があったからこそ〉 私が「縄紋」に書いたときは、まだ十九歳で論文の書き方も知らなかったし、どういった説得で論を進めていったらいいのかも分からなかった。しかし、私は石器に興味があったので、いろいろな外国の文献も読んでいたのと、田原眞稔さんという考古学についての専門家が側にいたので、田原さんの助言で可能になったと思う。もともと石器自体も大竹さんから田原さん自身にお渡しになったもので、私の所有ではなかった。だから、この研究をするには、私が田原さん宅に伺って勉強させてもらいながら実測図を作った。 〈私にとり大隅は、考古学のすべてだ〉 私が今まで考古学に取り組んできたのは、この最初に書いた『粗石器に関して』の論文のいろいろな不備を直すためにやってきたようなもので、これがなかったら今までやってこれなかっただろう。そして、東北大学教授の芹沢先生に目を通してもらい、この『粗石器に関して』の不審な点をなおすように書いたのが『山形県大隅の石器文化』という論文だった。 〈旧石器だと思っていた〉 粗石器という言葉は、田原さんと私が「粗末な石器」だから粗石器と勝手に名付けたのではないかと思う。ただ表紙に粗製石器という言葉を利用しているのでその略語だったのかもしれない。ただ、私としては田原さんを含め、これは旧石器と思っていたことは確かだと思う。ただ日本では、洪積世のローム層での骨の発見などがなかったので、その頃は、無土器時代、先土器、先縄文時代という名称もできたのだと思う。最近は、もう旧石器という名前にだれもこだわらなくなってきている。 〈藤森栄一さんとの出会い〉 藤森さんは、当時田原さんがしていた縄紋文化研究会の会員だったので、手紙のやり取りなんかがあった。それで一度私は長野県諏訪市の藤森さん宅に見学に行ったことがある。すると藤森さんは、考古学の研究会を作られていて、お弟子さん三人くらいいたのに紹介する時に「山形からカモがネギ背負ってきたよ。一生懸命勉強したらいいよ。」なんて言われたことがある。これは、旧石器かもしれないというのは、全国そっちこっちにあったと思う。だから全国でいろいろ研究していた人がいたのだ。私の場合、幸運に恵まれたのだと思う。山形県が旧石器の宝庫だったのと、たまたま大隅が最上川の河岸段丘の丘の上にあり、最も人間が住まいするのに適していたということがあって報告できたのではないか。 〈代用教員になった頃〉 私が代用教員をしていたので、和合小学校で田原さんと一緒に研究できたのです。その代用教員になった時代は、教育委員会でなく先生たちが代用教員を選んだらしい。候補の一人は背の高い人、もう一人は背の低い私だった。先生方の多くは「背の高い先生の方が生徒に示しがつくのでいいじゃないか」と言っていたが、田原さんが「背は低くても菅井がいい」というので、私に決まったという話を後から聞いた。私が代用教員になれたのもこういう幸運があったからだろう。 〈大隅から始まって、大隅に帰ってきた〉 昔、代用教員で教育に関わって、そしてまた、今も教育委員長という教育の仕事に関わらせてもらっている。また教育に戻ってきたのだ。大隅も同じで、大隅から初めて、大井沢遺跡などの発掘にも関わったが、今また大隅の再発見に関われた。また大隅に帰ってきたのだと思う。 〈旧石器の日本発祥の地という看板でも建てて貰えたら嬉しい〉 大隅の発掘は、一九七九年に二日間おこなっただけだ。この時はあまりに出土品が少なかった。たった三点だけで、もっと多くの遺物が出土してほしかったが、それでも、石刃の出土位置が地表から九十センチメートル下のローム層の真上のところにあったのを確認できたのは幸いだった。そのまま掘り進んだら撹拌層にぶつかったので、見込みがないというのでやめた。でもあの台地はまだまだ将来発見できる余地はあると思う。 ただ発掘すればいいというわけでもない。発掘というのは、間違いなく遺跡の破壊でもあると思う。吉野ヶ里遺跡だったか、一度発掘して、風化して駄目になるというので埋め戻したらしい。だから土の中にあと一万年も眠らせておいて、一万年ぐらい先の考古学者に委ねるという手もある。しかし、まだまだ大隅遺跡には可能性がある。できればあの地に「旧石器の日本発祥の地」なんて看板を建てて貰うと嬉しいのだがな。 お話 : 菅井進さん(和合) 平成8年 |

|

エコミュージアムコアセンター「創遊館」の空調設備改修工事に伴い、エコミュージアムルームも9月の間のみ開館・休館日が下記の通り変更となります。

期間 9月1日(日)〜9月30日(月) 開館日 月〜金曜(9:00〜17:00) 休館日 土・日・祝 10月からは通常通り、月・木曜休みに戻ります。ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞご了承ください。 |

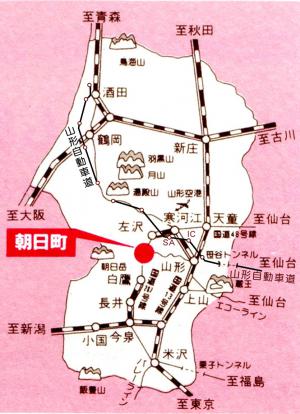

朝日町までの公共交通機関によるアクセスは大変不便です。自動車の利用をお勧めいたします。

▼山形自動車道ご利用の場合 ・寒河江ICより35分 ・寒河江SAスマートICより25分(ETC搭載車のみ6:00〜22:00) ・西川ICより30分 ▼JR山形駅から ・自動車で約50分 →レンタカー →レンタカー(PC) ・JR左沢線左沢駅からバス・タクシーで約20分 →JR東日本/駅・時刻・運賃案内(PCサイト) →山形交通バス(PCサイト) ▼町内タクシー(宮宿) ・吉田タクシー 0237-67-3131 ・朝日タクシー(PC) 0237-67-2424 →アクセスマップはこちら ■宿泊施設 →Asahi自然観 →Asahi自然観(PCサイト) →朝日鉱泉ナチュラリストの家 →朝日鉱泉ナチュラリストの家 (PCサイト) →大丸屋旅館 →大丸屋旅館(PCサイト) →みずほ山荘 |

護摩壇は神社の所と山伏岳(高田の上)にある。この二つの護摩壇を真直ぐ延長していくと大朝日の山頂さつながるんだ。修験者で大朝日まで行けない人は、大沼で祈祷して山伏岳で祈祷して、大朝日を遥拝(ようはい)したんだ。山伏岳の護摩壇には大きな松の木があって、昔は寒河江あたりからも見えるんだっけ。それがなくなって、なんだか物足りない気がするんだ。長岡山あたりからも見えるんだっけ。

お話:最上敬一郎さん(大行院51代当主) |

八ッ沼山地からの地下水が湧いています。文政年間(1818〜1829)に、豊向庵という寺の解体移転にともなって出た土台石を使って造られたといわれ、村人の生活用水として長年利用されてきました。簡易水道がひかれた昭和30年代に一度姿を消しましたが、昭和63年に区民の願いにより復元されました。

→アクセスマップはこちら |

第一番 水口(十一面観世音)

第二番 松程長松院(子安観世音) 第三番 松程馬頭堂(馬頭観世音) 第四番 杉山(糸引観世音) 第五番 針生(十一面観世音) 第六番 宇津野(聖観世音) 第七番 太郎祥光院 第八番 太郎南(子守観世音) 第九番 立木(千手観世音) 第十番 白倉(千手観世音) 第十一番 勝生(聖観世音)※道路拡張工事に伴い立木光源寺に仮安置 第十二番 大沼 第十三番 大沼浮島 第十四番 大暮山萬福寺(聖観世音) 第十五番 大谷馬神(馬頭観世音) 第十六番 大谷(聖観世音) 第十七番 富沢 大澤寺 第十八番 富沢 第十九番 左沢法界寺(子安観世音) 第二十番 樋ヶ沢 第二十一番 大巻 第二十二番 和合宗覚院(子育観世音) 第二十三番 送橋(千手観世音) 第二十四番 前田沢(聖観世音) 第二十五番 新宿東永寺(千手観世音) 第二十六番 宮宿小塩山(千手観世音) 第二十七番 八ッ沼(聖観世音) 第二十八番 能中(聖観世音) 第二十九番 川通 第三十番 夏草(聖観世音) 第三十一番 中沢福寿院(聖観世音) 第三十二番 雪谷(如意輪観世音) 第三十三番 雪谷(如意輪観世音) 番 外 宮宿福昌寺(筆観世音) →縁起 ※観音霊場巡りはタクシーの利用をお勧めいたします。 朝日観光 0237-67-2424 ヨシダタクシー 0237-67-3131 |

{PDF} ダウンロード 187KB_Adobe PDF

上記↑ダウンロードボタンよりpdfファイルを開くことができます。 →五百川三十三観音由来一考(下) →五百川三十三観音縁起 →五百川三十三観音霊場一覧 |

{PDF} ダウンロード 201.2KB_Adobe PDF

上記↑ダウンロードボタンよりpdfファイルを開くことができます。 →五百川三十三観音由来一考(上) →五百川三十三観音縁起 →五百川三十三観音霊場一覧 |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

→詩集『北の村落』で使用した版

→五百川軍記の書きかけの原稿

→夭折の詩人 海野秋芳